学資保険(教育保険)とは?仕組みと必要性をわかりやすく解説

学資保険は子どもの教育資金を確保する方法の1つであり「将来、お金に不自由なく子どもを学校に通わせたい」という親御さんに人気の保険商品です。

しかし、「保険に加入するなら学資保険よりも優先すべきものがある。」「学資保険はデメリットばかりでおすすめしない。」といった声もよく聞かれます。

当記事ではこれから学資保険の加入を検討する方に向けて、学資保険の特徴やメリット・デメリットを簡単にわかりやすく解説します。

※本コンテンツで紹介している保険会社及び保険代理店は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品・サービスの一部または全部に広告が含まれています。しかし、コンテンツの内容や評価に一切影響する事はありません。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。

目次

学資保険とは?簡単にわかりやすく解説!

学資保険にはどのような保障内容があるのか、主な特徴を確認していきましょう。

学資保険の主な特徴

- 教育資金を準備するための保険

- 親にもしものことがあった場合は保険料の支払いが免除される

- お祝い金や満期保険金の受け取り時期を選べる

- 生命保険料控除の対象になる

教育資金を準備するための保険

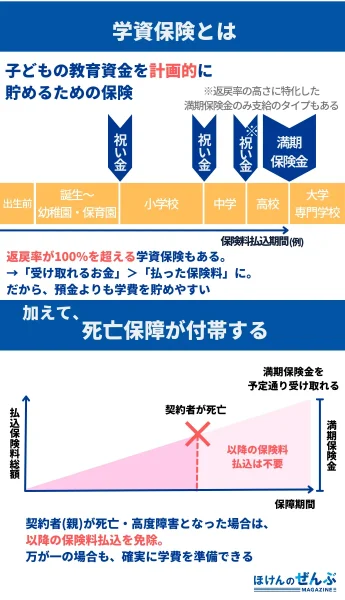

学資保険とは、子どもの教育資金を準備するための保険で、万が一の場合の保障と貯蓄を兼ね備えている生命保険です。

保険料を支払うことで、子どもが契約時に決めた年齢に達したときに「お祝い金」や「満期保険金」が受け取れ、必要な学費に充てることができます。

編集部

学資保険には、「貯蓄型」と「保障型」2つのパターンがある

学資保険には、お金を貯めることに特化した「貯蓄型」と、特約を付けてケガや病気などもしもの場合に備える「保障型」の2種類があります。

| 貯蓄型と保障型の特徴 | |

|---|---|

| 貯蓄型 | 保障型 |

◎支払った保険料よりも、多くの保険金を満期時に受け取れる。 △満期がインフレと重なった場合、保険金では教育資金が足りない可能性がある。 | ◎ケガや病気など、万が一の際に生活費の一部や保険金を受け取れる。 △解約時や満期時に受け取れる保険金が、支払った金額よりも少なくなることがほとんど。 |

保障型の場合、途中解約をしたり満期を迎えたりしたときに受け取れる保険金が貯蓄型と比べて少なくなる点には注意が必要です。

親にもしものことがあった場合は保険料の支払いが免除される

学資保険の契約者(保険料を支払う人)が死亡または所定の高度障害状態に陥った場合は、それ以降の保険料の支払いが免除されます。

ポイント

- もちろん、お祝い金や満期保険金は契約時に決めたタイミングに決めた金額を受け取ることができるので、子どもの進学時に計画的に利用することができます。

- 仮に、預貯金で教育資金を準備する場合、契約者に万が一のことがあるとそこで貯蓄がストップしてしまいますが、学資保険では保障機能があるため、万が一の場合でも確実に学費を準備できるのです。

なお、この保険料払込免除は、学資保険の主契約で保障されている商品もありますが、「保険料払込免除特約」を付ける必要がある商品もありますので、契約時に確認しましょう。

こちらの記事もおすすめ

お祝い金や満期保険金の受け取り時期を選べる

お祝い金や満期保険金の受け取り時期は、家庭によって希望するタイミングが異なることがあります。

たとえば、大学入学時に一度にまとめて受け取りたい人もいれば、中学校や高校の入学時にもお祝い金を受け取りたい人もいます。

また、お祝い金の金額も毎回10万円にしたい人や20万円にしたい人など、希望額はそれぞれです。

お祝い金や満期保険金の受け取り時期、それぞれの金額を希望通りに設計することができます。

さらに、保険料の払い込み期間は、満期金受取時までコツコツと積み立てる方法ももちろんありますが、早期に払い込みを完了しその後は運用に回すことで受取額を増やすこともできます。

こちらの記事もおすすめ

生命保険料控除の対象になる

学資保険の保険料は、「生命保険料控除」の対象になるため、所得税や住民税の支払い負担を軽減することができます。

ポイント

控除金額は、学資保険の契約日によってふたつに分かれます。平成24年1月1日以降に契約した学資保険(新制度)では所得税が最大4万円(住民税は2万8,000円)、平成23年12月31日以前に契約した学資保険(旧制度)では所得税が最大5万円(住民税は3万5,000円)が控除されます。

こちらの記事もおすすめ

学資保険のメリット

教育資金を準備するには定期預金でコツコツ貯金したり、NISAやiDeCoなどの投資信託を活用したりなどさまざまな方法があります。

ですが、学資保険には学資保険ならではのメリットや特徴があります。一つひとつ見ていきましょう。

学資保険のメリット

①預金よりやや有利に貯められる

学資保険は、一般的に払い込んだ保険料の総額よりも多めの学資金を受け取ることができます。

現在、学資保険の返戻率が110%程度の商品もあります。

本格的な投資に比べるとわずかな利率ですが、銀行預金に比べれば高いと言えます。

預金金利を返戻率に変換すると……

- 超低金利の今、預金金利は、高めと言われるネット銀行の定期預金でも0.01~0.02%程度。

- 100万円を17年預けたとして、金利0.02%(半年複利)なら100万3,406円になります(税金考慮せず)。

- これを返戻率に直すと約100.3%です。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

②貯蓄が苦手な人でも貯めやすい

学資保険は途中で解約してしまうと、それまでに払い込んだお金を下回る額しか戻らないことがあります。

これはデメリットと言えばそうなのですが、逆に、だからこそ「解約したくない」という心理が働き、貯めやすいとも言えるでしょう。

学資保険なら、保険料を自動引き落としやカード払いで契約できますから、特に意識することなく、月々貯めていくことができます。

③万一の場合にも教育資金を確保できる

学資保険には、契約者(親)に万一のことがあったとき、以後の保険料は不要になりますが、学資金は契約どおりに受け取れるという「払込免除」の仕組みがあります。

預金であれば、お金を貯めている人が亡くなったらそこでストップしてしまいますが、学資保険なら、もしものことがあっても契約した学資金ぶんは確実に用意できるというわけです。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

学資保険のデメリット

学資保険には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。デメリットもしっかり把握したうえで、加入を検討しましょう。

学資保険のデメリット

①早期解約すると高確率で元本割れしてしまう

学資保険は、早期してしまうと高確率で元本割れしてしまう恐れがあります。預けた期間や保険内容によっても異なりますが、1年目での解約では積み立てた分の約6割程度しか返ってきません。

せっかく今まで支払ってきた保険料を無駄にしないためにも、早期解約をするのはできる限り避けましょう。

編集部

②積み立てたお金を簡単に引き出せない

学資保険は、預金や投資信託のように簡単にお金を引き出せません。学資保険とは別に貯金を貯めていなければ、大きなお金が必要になったときに困ってしまうでしょう。

しかし、学資保険では必要なときにお金を借りられる“契約者貸付”の制度があります。契約者貸付を利用すれば、途中解約せず手元に現金を用意することが可能です。

編集部

大学進学までに教育資金はいくら必要?

文部科学省の調査(平成30年度子どもの学習費調査)によると、小学校~高校までにかかる費用は以下のようになっています。

| 学校教育費 | 学校給食費 | 学校外活動費 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 公立小学校 | 6万3,102円 | 4万3,728円 | 21万4,451円 | 32万1,281円 |

| 私立小学校 | 90万4,164円 | 4万7,638円 | 64万6,889円 | 159万8,691円 |

| 公立中学校 | 13万8,961円 | 4万2,945円 | 30万6,491円 | 48万8,397円 |

| 私立中学校 | 107万1,438円 | 3,731円 | 33万1,264円 | 140万6,433円 |

| 公立高校 | 28万0,487円 | - | 17万6,893円 | 45万7,380円 |

| 私立高校 | 71万9,051円 | - | 25万0,860円 | 96万9,911円 |

この統計は、それぞれ在学1年間の金額です。

給食費や学校外活動費(塾や習い事の費用)も含めると、私立の小学校がいちばん高く、年間160万円程度かかるようです。

大学の費用については、日本政策金融公庫の調査(「教育費に関する調査結果」2020年10月発表分)で次のような結果が出ています。

| 入学金 | 在学費用(年間) | |

|---|---|---|

| 公立大学 | 77万0,000円 | 115万0,000円 |

| 私立大学(文系) | 95万1,000円 | 152万1,000円 |

| 私立大学(理系) | 94万2,000円 | 192万2,000円 |

入学のために70~95万円程度、在学中は年間110~190万円程度かかっています。

小学校から大学まですべて公立に進むことができれば、次のようになります。

| 公立小学校(6年間) | 192万7,686円 |

| 公立中学校(3年間) | 146万5,191円 |

| 公立高校(3年間) | 137万2,140円 |

| 公立大学(入学金+4年間) | 499万4,000円 |

| 合計 | 975万9,017円 |

中学までは公立で、私立高校、私立文系の大学に進んだとすれば、次のとおりです。

| 公立小学校(6年間) | 192万7,686円 |

| 公立中学校(3年間) | 146万5,191円 |

| 私立高校(3年間) | 290万9,733円 |

| 私立大学文系(入学金+4年間) | 703万5,000円 |

| 合計 | 1,333万7,610円 |

一般的には、高校までの費用は日々の家計から出してゆき、並行して大学の費用を、入学までにコツコツ貯めていくという家庭が多いでしょう。

大学にかかる費用を500万円程度と考えるなら、月あたり2万5,000円を17年間貯めればいいことになります。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

学資保険はいつから加入できる?

「18~65歳」など、幅広くとられていますが、祖父母が契約者となる場合などは、確認するようにしてください。

*出生予定日5ヵ月前と表現している会社や、プランによって91日前からとしている会社もあります。

早い加入がおすすめな理由

- 同じ商品・プランであっても、加入したときの子どもの年齢が低いほど、月々の保険料は安くなります。

- 安い保険料で学資金を貯められるため、利率も高くなります。

学資保険は、保険会社が加入者から払い込まれた保険料を運用して学資金を準備しています。

同じ理由で、払い込みを早めに終えてしまう短期払いのほうが利率は良くなります。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

学資保険の賢い選び方

数ある学資保険のうち、我が家に適したものを選ぶには何に注目すればいいのでしょうか。ここからは、学資保険を選ぶ際のポイントを紹介していきます。

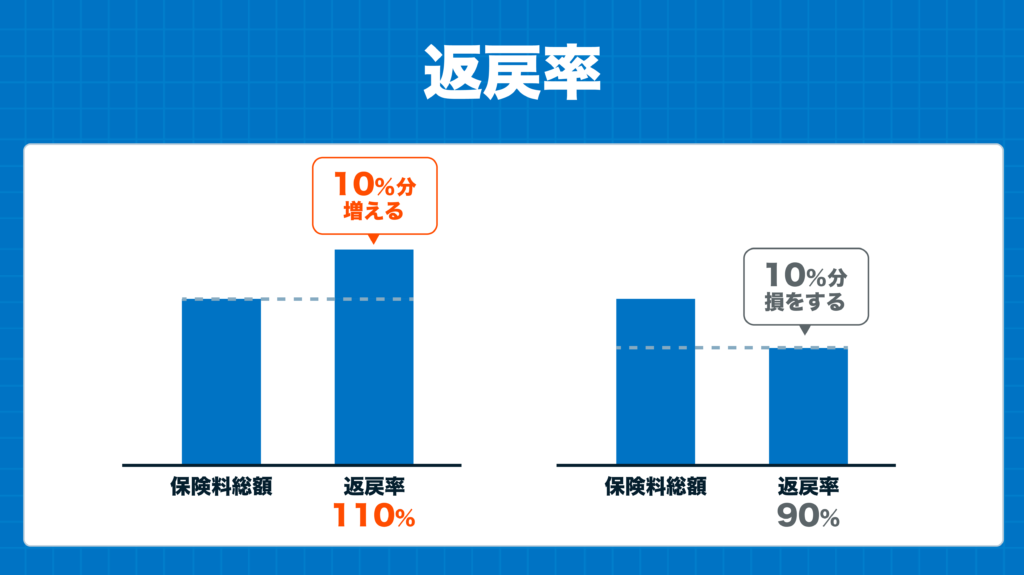

①返戻率の高さ

学資保険は貯蓄のための保険です。

教育資金を貯めることが学資保険に入る第一の目的ですから、まずは返戻率をチェックして、この値を目安に選ぶと考えてかまいません。

返戻率の計算式

- 返戻率(%)=受け取れる学資金などの総額÷払い込んだ保険料の総額×100

実際に例を用いて計算してみましょう。

月額保険料:5,500円

払込期間:15歳まで

学資金:100万円

子どもの加入時年齢:0歳

払い込んだ保険料の総額は5,500円×12ヶ月×15 年=99万円です。受け取れるお金の総額は100万円ですから、

(100万円÷99万円)×100=約101%

となり、返戻率は101%ということになります。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

②保険料をいつまで払い込むか

学資保険では、保険料の払込期間を、学資金受取のタイミングよりも手前で終了するプランで契約することができます。

たとえば、子どもが18歳のときに満期を迎え、学資金が受け取れるという保険ですが、払い込みは15歳までに終了する、といった形です。

逆に、満期まで払い込みが続くようなプランを全期払いと呼びます。

短期払いのメリット

- 全期払いに比べ、短期払いは、一回の払込保険料額が高くなるのですが、返戻率も高くなります。

- 保険会社の手元で資金が運用できる期間が増えるためです。

- 上の例でいえば、15歳から18歳までの3年間が据置期間となり、この期間によぶんに運用できるので、お金を増やしやすいのです。

そのため、返戻率にこだわるなら短期払いがおすすめですが、月々の保険料負担は大きくなるので注意が必要です。

③月々の保険料はいくらに設定するか

学資保険は中途解約すると元本割れする可能性があるため、できるだけ解約しないことが前提です。

そのためには、払い込む保険料を無理のない金額で契約することが大切です。

毎月の払い込みが苦しくて、結局解約してしまった……とならないようにしたいものです。

学資保険の払込方法

- 毎月払い込む月払い

- 半年ごとに払い込む半年払い

- 年に一回まとめて払い込む年払い

上記を選べる商品もあります。

まとめて払い込むにはその都度まとまった額が必要ですが、月あたりに割って考えると保険料は割り引かれています。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

④受け取りのタイミングはどうするか

学資保険は、大学入学前に満期となり、入学金などに使える学資金を受け取るというのが主流ですが、以下のような商品やプランもあります。

豊富な受取タイミング

- 中学・高校の入学に合わせて祝い金を受け取る

- 幼稚園や小学校も含めて進学ごとにお金を受け取れる

- 大学卒業に合わせて就職の祝い金・支度金として受け取れる

実際にいつお金が必要になるのかは、確認が必要です。

大学の入学金・初年度の授業料などは、合格発表後1~2週間以内に納めるのが一般的です。

合格発表の時期は入試の種類によって異なり、一般入試は高校3年生の2~3月ですが、推薦入試ですと11~12月、AO入試では早ければ8月ということもあります。

「満期」表記の注意点

- 一方、学資保険で「〇歳満期」と言ったとき、実際にお金を受け取れるのは「子どもが〇歳になった後の最初の契約応当日」です。

- 契約応当日とは、学資保険を契約した月日のことです。

- 「5月1日生まれの子どものために、18歳満期のプランを6月1日に契約した」という場合、応当日は「高校3年生の6月1日」です。

⑤貯蓄型か保障型か

基本的に学資保険は子どもの教育資金の貯蓄のための保険と解説しましたが、それに加えて医療保障を付加できる商品もあります。

保障型の学資保険の商品

- 特約(オプション)として子どもの医療保障が追加できる商品

- 払込免除の仕組みとは別に、親が亡くなった場合や高度障害など万が一のことがあった場合に子どもに育英年金が支給される商品

保障型は、一見ありがたいように思えますが、払い込んだ保険料の一部が保障準備にあてられるため、返戻率は下がり、100%を割り込むことも多いので、貯蓄性という点では不利になります。

貯めることを考えるなら保障型は避けたほうがいいのですが、子どもの保障を重視するのも一つの考え方ですし、他の医療保険に別途加入するのも一つの手です。

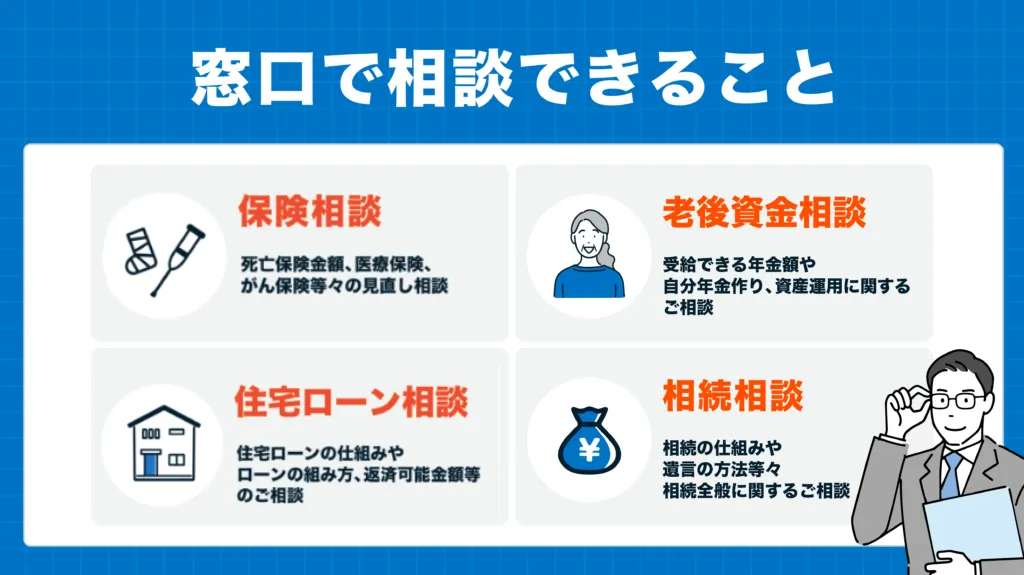

保険の加入や見直しを検討するなら必ずすべきこと

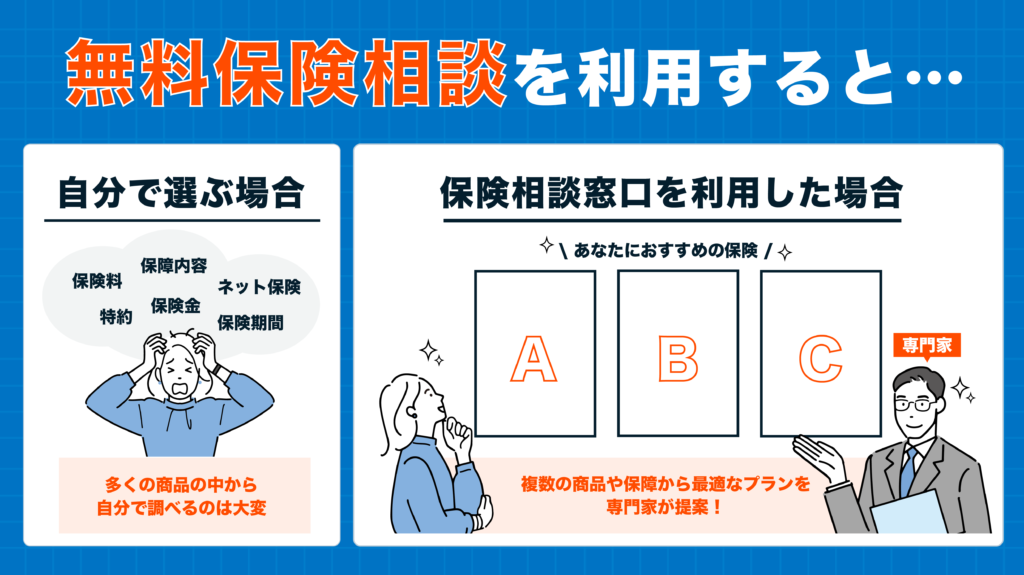

各種生命保険に新規で加入したり見直しをしたいけれど、自分ではどんな保障が必要か分からず困っていませんか?もしくは、既に加入している各種生命保険が現在のあなたや家族に最適かどうか分からず迷っていませんか?

どの商品が最適か分からない方や、ご自身やご家族にとって今後必要となる保障を手に入れたい方は、一度無料の保険相談所を利用してみることをおすすめします。

自分で最適な保険を選ぼうとすると、数多くの商品から探しださなければならなくなり、探す時間も膨大に必要なうえに、専門的な知識や具体的な数字が見えてこず、結局無駄な保障や月額保険料が高い保険に入ってしまうことも…。

その点、無料の保険相談窓口を利用すれば、複数の保険会社の商品から比較・検討し、最適な保険や保障を提案してもらえますし、もしも保険が不要そうであれば不要であることを話してもらえます。

何度相談しても無料なので、納得がいくまで相談ができます。また、オンライン相談や店舗に出向く方法や、近所のカフェや職場に来てもらうなど、相談場所も自分の好きなように選択ができるので忙しくても大丈夫。

その他、各種保険のことだけでなく、家計全般や収支、将来のことなどお金のこと全般をまとめて相談できるのも、無料保険相談窓口のメリットです。

「周りに実際無料保険相談を利用したことがある知人がいないからイメージがつきづらい…」と思っておられる方に、実際に無料の保険相談窓口を利用した方の口コミ評判をご紹介します。

また、相談員が国家資格であるFPさんであるということで、知識が豊富で、これからの世代を生きていくために将来のお金のことも考えていたところだったので、保険のことにとどまらないお話は非常に刺激になりました。

マネーリテラシーが低い自分にとっても、お金の不安な気持ちや保険の見直しについてもしっかり根拠だてて説明してくれたので良かったです。

個人的に調べて選ぶことには限界があり、プロに相談することで幅広い知識の中から提案してくれましたので、大変助かりました。

自分にとっても勉強になりましたし、将来の自分にとって必要なことは何なのかを考えることも学ぶことができました。

保険相談所もさまざまある中、どこで相談したらいいのかな?と迷われる人へ、無料の保険相談所おすすめ5選をご紹介します!

fa-arrow-circle-o-right表は右にスクロールできます。

※2024年3月時点・各社公式サイト

1.ほけんのぜんぶ

おすすめの保険相談所1つ目は、当社「ほけんのぜんぶ」です。

- 取扱保険会社数40社以上!※1

- 相談員は、FP資格取得率100%(※入社1年以上のプランナー対象)

- オンライン保険相談も可能!

- 訪問エリアは全国対応(※離島以外)

- 保険相談をするだけでプレゼントを6種類の中から選んでGETできる!

相談員の質が高く、また無料で保険相談をするだけでプレゼントがもらえるのも嬉しいポイントです。

| 取扱保険会社数 | 合計:42社 ※1 (生命保険:25社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

ほけんのぜんぶでは、無料保険相談後に豪華プレゼントをもらえるキャンペーンを実施中!

※1 ほけんのぜんぶ 総合保険代理店事業 2023年9月時点

2.マネードクター

おすすめの無料保険相談所2つ目は「マネードクター」です。

マネードクターのここがおすすめ!

- 取扱保険会社数43社 ※1

- FP資格を保有したプロが全国に約2,300人も在籍 ※2

- 相談満足度91.4% ※3

- オンライン相談はネット環境さえあればOK、ほか全国あらゆる場所で相談可能!

- 保険だけでなく家計や資産運用をはじめ大切なお金のこと全般相談できる!

- 保険相談後選んだプレゼントがもらえる!

無料の保険相談窓口としてテレビCMも行っていることからご存じの方も多いマネードクターは、保険のことと同時に他のお金についての悩み事も相談できるため頼りになること間違いなしです。

| 取扱保険会社数 | 合計:43社 ※1 (生命保険:33社 損害保険:11社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

マネードクターでは、無料保険相談の予約時にお好きなプレゼントを選択し、相談後にもれなくプレゼントを受け取ることができます!

ただし、プレゼントはこちらのページからの無料保険相談のみ限定となりますのでご注意ください。

※1…2024年1月時点

※2…2020年度実績

※3…2022年12月-2023年11月(マネードクター自社アンケートより)

3.保険マンモス

おすすめの無料保険相談所3つ目は「保険マンモス」です。

保険マンモスのここがおすすめ!

- 相談満足度95%※1

- 保険相談に関する調査で三冠達成!※2

- FPの実務経験が平均5年と豊富で、AFP・CFP・MDRTなどの有資格者も多数在籍!

- 万一失礼な対応やしつこい営業行為があった場合は速やかに担当FPの変更行うイエローカード制度

相談満足度も実績も多くあり、安心して相談ができると定評があります。

| 取扱保険会社数 | 提携先による |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 提携先による |

| キャンペーン | あり |

保険マンモスでは、無料保険相談後に豪華プレゼントをもらえるキャンペーンを実施中!

※1…保険マンモス株式会社 集計期間 2015年1月~2015年6月、インターネットによるアンケート調査:回答数3,775

※2…日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要2020年9月期 ブランドのイメージ調査

4.保険市場

おすすめの無料保険相談所4つ目は「保険市場」です。

保険市場のここがおすすめ!

- 取扱保険会は業界最大の98社

- オンラインでの相談が可能

- 業界のなかで老舗

- 東証一部上場企業

取扱保険会社数は国内最大級で、老舗でありながら東証一部上場企業であることで安心感があります。

| 取扱保険会社数 | 合計:98社 (生命保険:32社 損害保険:27社 少額短期保険:39社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/死亡保険/医療保険/がん保険/火災保険/地震保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | なし |

5.保険無料相談ドットコム

おすすめの無料保険相談所5つ目は「保険無料相談ドットコム」です。

保険無料相談ドットコムのここがおすすめ!

- 面談後にもらえるプレゼントキャンペーンの商品が豊富

- 電話やオンラインでの相談が可能

- お客様満足度95.2%!

| 取扱保険会社数 | 合計:38社 (生命保険:21社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 学資保険/生命保険/医療保険/がん保険/個人年金保険/介護保険/自動車保険/火災保険/海外旅行保険/ペット保険/自転車保険/損害保険 |

| 対応地域 | 一部対応できない地域あり |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

無料保険相談所の選び方

無料の保険相談窓口はショッピングモールやテレビCMで見たことがあれど、実際に利用をしたことがないと、何を基準に窓口を選べば良いのか迷ってしまいますよね。

数ある中からあなたに合った保険相談所を見つけるには、以下の項目をチェックするとよいでしょう。

- 1.相談場所は、自宅(オンラインor電話)か、店舗か、指定した場所か

- 2.相談担当者が専門知識を有しているか

- 3.取り扱っている保険会社数の多さ

1.保険相談をする場所はどこが良いか

新型コロナウイルスの流行をきっかけに、現在では各社がオンラインでの相談を実施しています。リモート業務の前後や休憩時間はもちろんのこと、お休みの時間などさくっと相談できるので大変好評なサービスです。

わざわざ外出するのは控えたいときも、気軽に自宅で相談ができます。

カメラを使用する相談も、電話のみでの相談も実施している会社もあります。まずは利用してみるのもよいかもしれません。

その他にも、よく利用するショッピングモールや駅の近隣にある店舗での相談ができる「店舗型」や、職場や自宅近くのカフェやファミレスで相談ができる「訪問型」もあります。

2.相談担当者が専門知識を有しているか

無料の保険相談窓口は多くありますが、相談に乗ってくれる担当者はどこも同じではないかと思われがちですが、実は、担当者は相談窓口によって異なることはもちろんのこと、店舗によっても異なります。

保険の相談に乗ってくれる担当者全員がFPをはじめとする資格を持っているとは限りません。FPとは、以下のような幅広い知識を持ち合わせている者を指します。

- 保険

- 教育資金

- 年金制度

- 家計にかかわる金融

- 不動産

- 住宅ローン

- 税制など

生命保険への新規加入や見直しも、家計や家族のお金に直結する項目であることから、専門知識を有している担当者のほうが、有益な提案やアドバイスができる可能性が高くなります。

3.取り扱っている保険会社数の多さ

無料の保険相談所のメリットの1つとして、複数の保険会社の商品を比較・検討できるという点が挙げられます。比較できる対象が多いほうが、ご自身や家族により最適な商品が見つかりやすいということに繋がります。

それでもどこにするか迷ったら

どの相談所も、もしも相談に乗ってくれる相談員を代えたい場合は無料で変更することが可能で、違う相談員に再度無料で相談をすることができます。

しかし、できることならば初めから質の良い相談員に担当してもらえると嬉しいですよね。

どの相談所も、担当者はこちらから選ぶことはできないため、まずは相談員が必ずFP資格を所持していると明記している「ほけんのぜんぶ」で相談をすることをおすすめします。

まとめ

学資保険について、基本的な内容をまとめました。

近年は学資保険の利率が下がっており、以前ほどの魅力がなくなったことは事実です。

しかし、貯蓄が苦手な人にとっては貯めやすい仕組みづくりができることや、親に万一のことがあった場合の死亡保障にもなるなど、学資保険ならではのメリットもあります。

いずれにせよ、教育資金は大きな額になりますので、そのすべてを学資保険だけで準備するのもムリがあります。預貯金や、ときには投資なども組み合わせて、長期的なマネープランが必要でしょう。

・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。

・本コンテンツは商品の概要を説明しています。

・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。

・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。

・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。

・また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります