学資保険をおすすめしない4つの理由とは?デメリットを知ろう

学資保険は子どもの教育資金を準備するための保険として活用されています。しかし、「学資保険はおすすめしない」という意見を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

学資保険に加入すべきかどうかは個人のニーズによって異なります。この記事では、なぜ学資保険をおすすめしないと言われているのか、その理由やデメリットを回避する方法も解説していきます。

この記事の要点

- 学資保険をおすすめしない理由として、返戻率の低さや流動性の低さ、インフレリスク、税金について注意点があることが挙げられます。

- しかし、学資保険のデメリットは、加入方法や選ぶ商品次第で回避できる場合があります。

- 例えば、保険料をまとめて一括払いすることや、不要な特約を付けないことで、返戻率を高められるのです。

- 学資保険に加入しようか迷っている方は、無料保険相談窓口『ほけんのぜんぶ』で専門家に相談してみましょう。相談料無料なので、納得いくまで何度でも相談できます。

この記事は5分程度で読めます。

こちらの記事も読まれています

※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。

目次

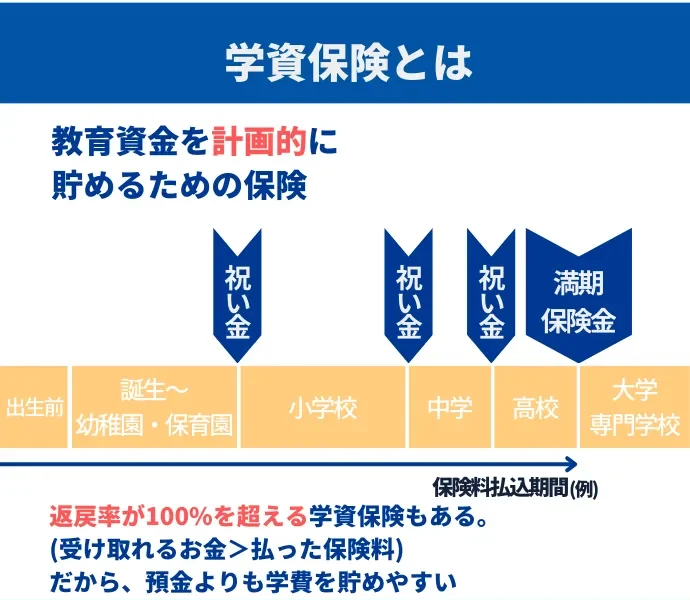

学資保険とは?仕組みを簡単に解説

「子どもが産まれたら学資保険に加入した方がいい」ということは聞いたことがあるものの、そもそもの仕組みがわからない方もいらっしゃいますよね。

学資保険は本当におすすめしない保険なのかを正しく理解するには、仕組みを理解する必要があります。以下に一般的な学資保険の仕組みをまとめていきますので確認していきましょう。

| 保険期間 | 有期(18歳〜20歳まで) |

|---|---|

| 加入年齢 | 0歳〜6歳程度 |

| 主な加入目的 | 教育資金の確保 |

| 解約返戻金 | あり(元本割れの可能性大) |

| 満期保険金 | あり |

| 祝金 | あり(契約による) |

学資保険は子どもの教育資金を確保するための保険です。18歳から20歳に設定された満期(契約満了)に向けて保険料を支払ってお金を積み立てていきます。

学資保険をおすすめしない4つの理由【デメリット】

学資保険をおすすめしない、おすすめできないといわれる所以は主に以下の4点が挙げられます。

学資保険をおすすめできない4つの理由

- 返戻率が低い

- 満期までお金を引き出せない

- インフレに弱い

- 満期保険金受取時に税金がかかることもある

上記について、順を追ってみていきましょう。

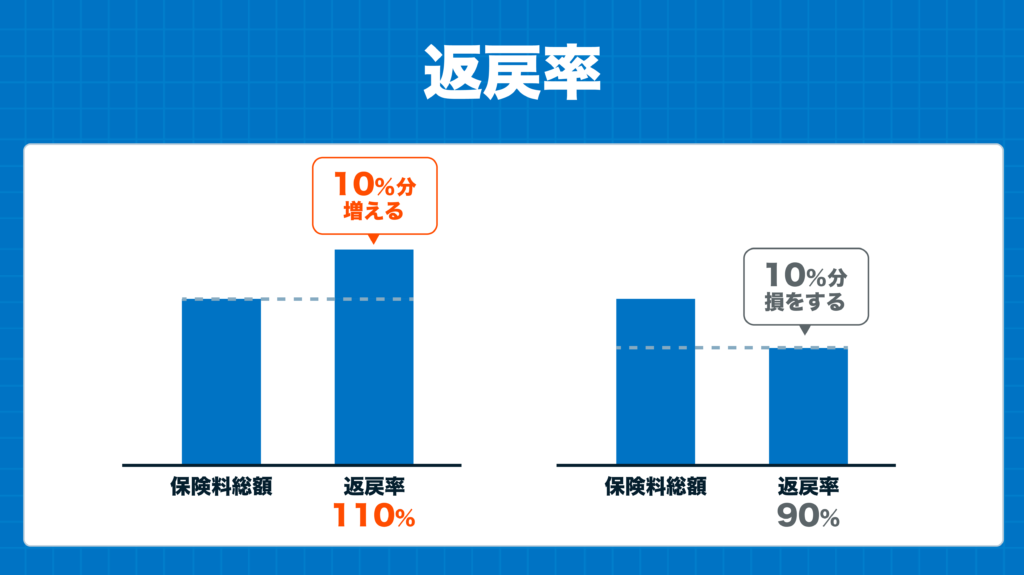

返戻率が低い

まずは、返戻率です。返戻率とは、払い込んだ保険料の総額に対して、受け取れる満期保険金・学資金の割合をいいます。

返戻率は、(受け取れる学資金などの総額÷払い込んだ保険料の総額)×100で計算でき、返戻率が100%を超えていれば、払い込んだ額よりもお金が増えて戻ってくることになります。

この数字が高いほどお得な学資保険だといえます。反対に、返戻率が100%未満だと、払い込んだ額を取り戻せていない、いわゆる「元本割れ」の状態といえます。

学資保険の目的と近年の返戻率

- 学資保険は、教育資金を貯めるための保険ですから、お金を蓄える、もしくはお金を増やすのが目的です

- 当然、返戻率は高いほどいいのですが、近年、低金利の影響を受けて、返戻率の水準は軒並み下がっています。

かつては、返戻率120%程度の商品もありましたが、現在は、高くても110%前後というのが、学資保険の返戻率の相場です。預貯金よりは増えますが、高利率とはいえないと感じる方もいます。

無料相談でしっかり解決!

生命保険や教育資金、将来のお金のことは、

専門家(FP)へ相談が必要です!

ほけんのぜんぶなら…

- お金のプロである専門家(FP)に無料で相談できる!

- 直接面談もオンライン相談もOK!

- プレゼントがもらえる!

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 取り扱い保険会社数 | 42社 |

| 対応エリア | 全国 (離島除く) |

| 相談員 | FP取得率100% |

| 店舗数・拠点数 | 28拠点 |

| オンライン相談 | ◎ |

| 予約方法 | 電話、WEB |

| 受付時間 |

|

※2024年3月時点

※出典:公式サイト

満期までお金を引き出せない

学資保険は預貯金とは違い、払い込んだ保険料を途中で引き出すことができません。そのため、「急にまとまったお金が必要になった」などという場合は、やむを得ず解約するしかないです。

注意点

- 多くの場合、学資保険を中途解約すると、戻ってくるお金(解約返戻金)はそれまでに払い込んだ保険料の累計額より少ない額になります。

- 中途解約すると元本割れしてしまいます。

このことから、学資保険は契約したら満期まで解約しないことが前提ですし、払い込んだお金は満期まで戻ってこないと考えるべきです。

学資保険を契約するのであれば、「月々の保険料払い込みが負担になって続けられず、結局解約することになってしまった」などといったことにならないよう、無理のない内容で契約することが大切です。

学資保険は、契約時点で将来受け取れる額が確定しているだけに、後からもっと有利な金融商品が出たとしても、乗り換えることができません。

学資保険は、預貯金に比べて流動性が低いというデメリットを持っています。

\教育資金に不安があるなら/

インフレに弱い

学資保険は、契約したときに将来受け取れる学資金などの額が約束されており、これは確実にお金が受け取れるという意味では利点ですが、別の意味では弱点でもあります。

それがインフレリスクです。

お金の価値は、常に一定ではありません。お金で買える物の値段が変動するからです。

10年後にハンバーガーが1,000円になっていたとしたら、今日と10年後では相対的にお金の価値が下がったことになります。

今日は300円にハンバーガー1個ぶんの価値があったのに、10年後にはそれだけの価値はない、ということです。

注意点

学資保険は、子どもの教育資金準備のための保険ですが、教育資金の相場もインフレによって上がっていくことに注意しましょう。

\教育資金に不安があるなら/

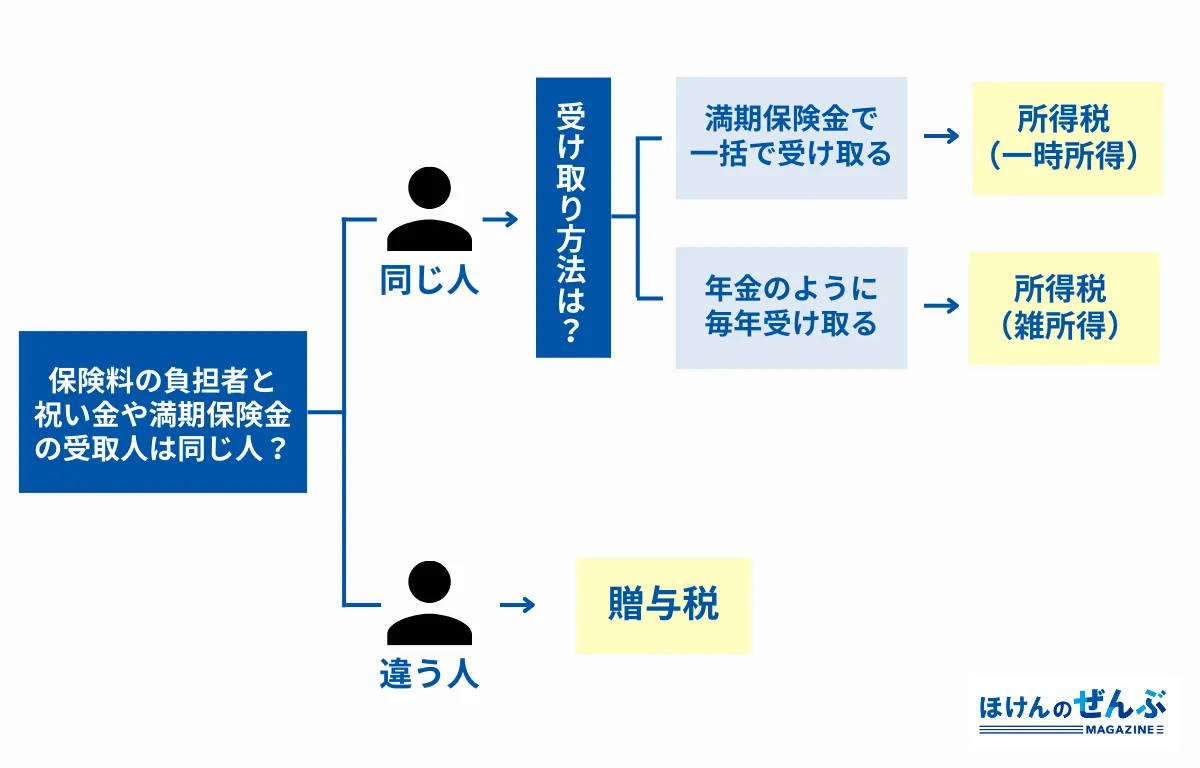

満期保険金受取時に税金がかかることもある

学資保険を祖父母が契約してくれるというケースもあり、とてもありがたいことですが、このとき、税金の面で少し注意が必要です。

注意点

- 契約者(保険料を支払った人)が祖父母で、満期保険金の受取人が子どもであると、贈与税が課税されます。

- 契約者が親であっても、やはり受取人を子どもに設定していると同じです。

- 学資保険に限らず、保険料を支払った人と満期保険金を受け取る人が違う場合、保険料を支払った人から受取人にお金を渡したのと同じことなので、贈与とみなされるのです。

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を差し引いた額が課税対象です。つまり、年間に110万円を超える額のお金を受け取ったら課税されるということです。

仮に、祖父が保険料を支払った学資保険から孫が300万円の満期保険金を受け取った場合、300万-110万=190万であり、贈与税率は10%のため19万円の贈与税が課されます(※孫は20歳未満で他に贈与を受けていないものとした場合)。

一時所得には所得税が課されますが、一時所得とは、収入から費用(収入を得るために支払った額)を差し引いた利益部分のみを指します。

この場合、300万円-273万円=27万円が一時所得になり、なおかつ、年間50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合わせて年50万円以内であれば課税されません。

この場合も、他に一時所得がなければ非課税の範囲に収まります。

以上のことから、学資保険の受取人は子どもではなく契約者本人にしておくほうが税金の面では無難です。

その場合、受け取った満期保険金を子どもに贈与する形になりますが、具体的な用途があって渡す教育資金の贈与(「大学の入学金が100万円なので、100万円を贈与する」など)は扶養義務者からの取得の場合非課税ですので、このときは課税されません。

無料相談でしっかり解決!

生命保険や教育資金、将来のお金のことは、

専門家(FP)へ相談が必要です!

ほけんのぜんぶなら…

- お金のプロである専門家(FP)に無料で相談できる!

- 直接面談もオンライン相談もOK!

- プレゼントがもらえる!

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 取り扱い保険会社数 | 42社 |

| 対応エリア | 全国 (離島除く) |

| 相談員 | FP取得率100% |

| 店舗数・拠点数 | 28拠点 |

| オンライン相談 | ◎ |

| 予約方法 | 電話、WEB |

| 受付時間 |

|

※2024年3月時点

※出典:公式サイト

学資保険に加入する4つのメリット

学資保険の主な4つのメリットについて確認していきましょう。メリットを詳しく知ることで、学資保険をより効果的に活用することができるでしょう。

学資保険に加入するメリット

- 親(契約者)に万が一のことがあった場合、保険料の支払いが免除される

- 「生命保険料控除」の対象になり節税効果がある

- 預貯金よりも返戻率が期待できる

- 元本割れリスクの心配がほぼない

それぞれについて見ていきましょう。

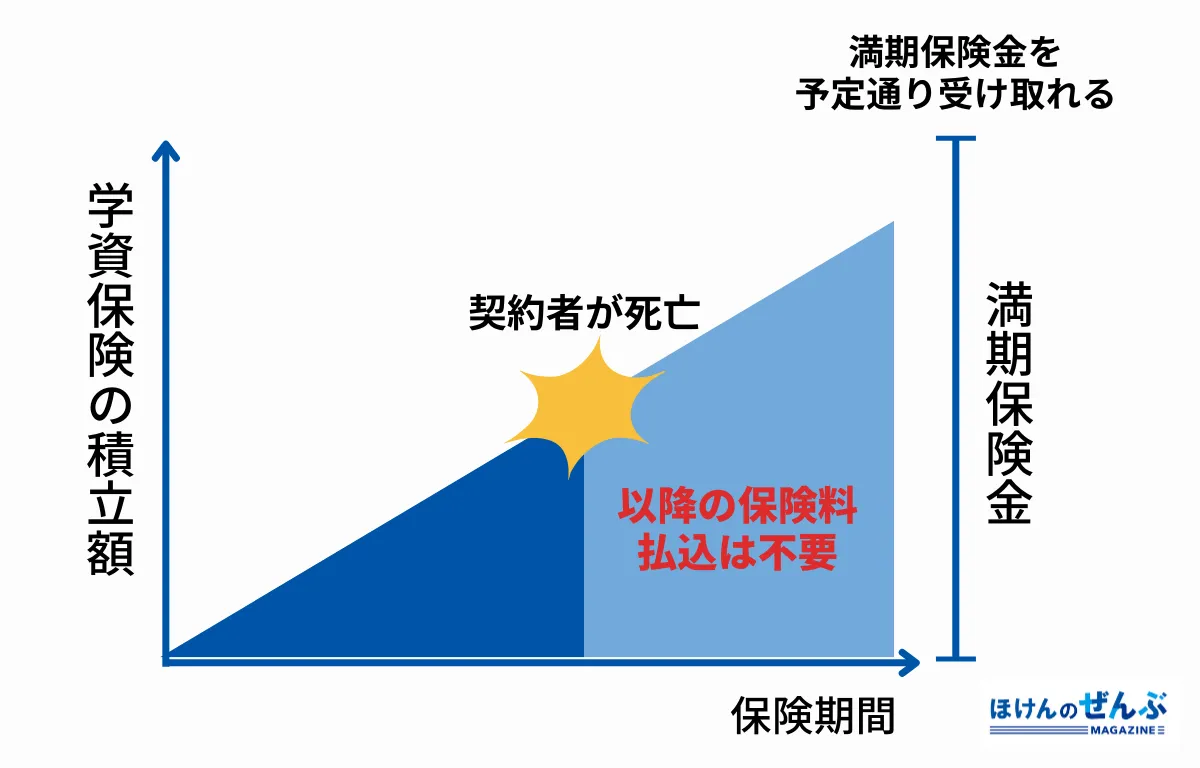

親(契約者)に万が一のことがあった場合、保険料の支払いが免除される

親に万が一のことがあった場合は、その後の保険料の払い込みが難しくなる可能性があります。

もちろん、契約時に決めた「お祝い金」や「満期保険金」は予定通りに受け取ることができるので、子どもの教育資金が不足してしまう心配もありません。

子どもの教育資金を預貯金で準備する場合、契約者(両親)に万が一のことがあるとそこで貯蓄がストップしてしまう可能性があります。

\教育資金の悩みは専門家に相談!/

「生命保険料控除」の対象になり節税効果がある

学資保険の保険料は、「生命保険料控除」の対象になるため、所得税や住民税が軽減され節税効果が期待できます。

控除金額は、学資保険の契約日によって「新制度」と「旧制度」のふたつに分かれ、それぞれ以下のように控除の上限額が異なります。

| 新制度 | 平成24年1月1日以降に契約した学資保険で、所得税は最大4万円、住民税は最大2万8,000円が控除される |

|---|---|

| 旧制 | 平成23年12月31日以前に契約した学資保険で、所得税は最大5万円、住民税は最大3万5,000円が控除される |

預貯金よりも返戻率が期待できる

子どもの教育資金を準備する方法として、学資保険ではなく預貯金で準備する方法もあり、最もメジャーな方法といえるかもしれません。

思い立ったその日から始められ、いつでも引き出せる自由度も高いですが、昨今の低金利の影響を受け、高い利息が付くことは期待できない状況です。

また、預貯金は銀行の窓口で簡単に解約することができてしまうため、急にお金が必要になったときに、つい引き出してしまう可能性があります。

\教育資金の悩みは専門家に相談!/

元本割れリスクの心配がほぼない

子どもの教育資金をできるだけ効率よく準備したい場合は、投資のように大きなリターンが得られる金融商品を選ぶ人もいるでしょう。

注意点

たしかに教育資金はできるだけ高額を準備しておけると安心ですが、大きなリターンが得られる可能性があるということは、大きな損失リスクも同程度内包していることを忘れてはいけません。

学資保険は投資のように大きなリターンは期待できませんが、反対に元本割れのリスクもほとんどないため、着実に教育資金を貯める方法としておすすめです。

無料相談でしっかり解決!

生命保険や教育資金、将来のお金のことは、

専門家(FP)へ相談が必要です!

ほけんのぜんぶなら…

- お金のプロである専門家(FP)に無料で相談できる!

- 直接面談もオンライン相談もOK!

- プレゼントがもらえる!

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 取り扱い保険会社数 | 42社 |

| 対応エリア | 全国 (離島除く) |

| 相談員 | FP取得率100% |

| 店舗数・拠点数 | 28拠点 |

| オンライン相談 | ◎ |

| 予約方法 | 電話、WEB |

| 受付時間 |

|

※2024年3月時点

※出典:公式サイト

学資保険の加入や見直しにおすすめの無料相談所5選

fa-arrow-circle-o-right表は右にスクロールできます。

※2024年3月時点・各社公式サイト

ほけんのぜんぶ

- 子育て世代に人気が高い

- 対面での面談後に必ずプレゼントが貰える

- 42社と提携しており学資保険だけでも商品ラインナップが豊富

ほけんのぜんぶは、株式会社ほけんのぜんぶが運営する無料保険相談所です。

幅広い年齢層や世帯に利用されているサービスですが、特に子育て世代の人気が高く、日本コンシューマーリサーチの「子育て世代のママ・パパにおすすめしたい」保険相談サービスとして選ばれていることは特徴と言えるでしょう。

そして、ほけんのぜんぶは42社の保険会社と提携しており、学資保険だけでも商品ラインナップが豊富です。

どのような商品が良いかは知識や経験豊富なファイナンシャルプランナーが「見える化」したうえで提案してくれるため、保険の知識があまりない人でも心配いりません。

出典:ほけんのぜんぶ

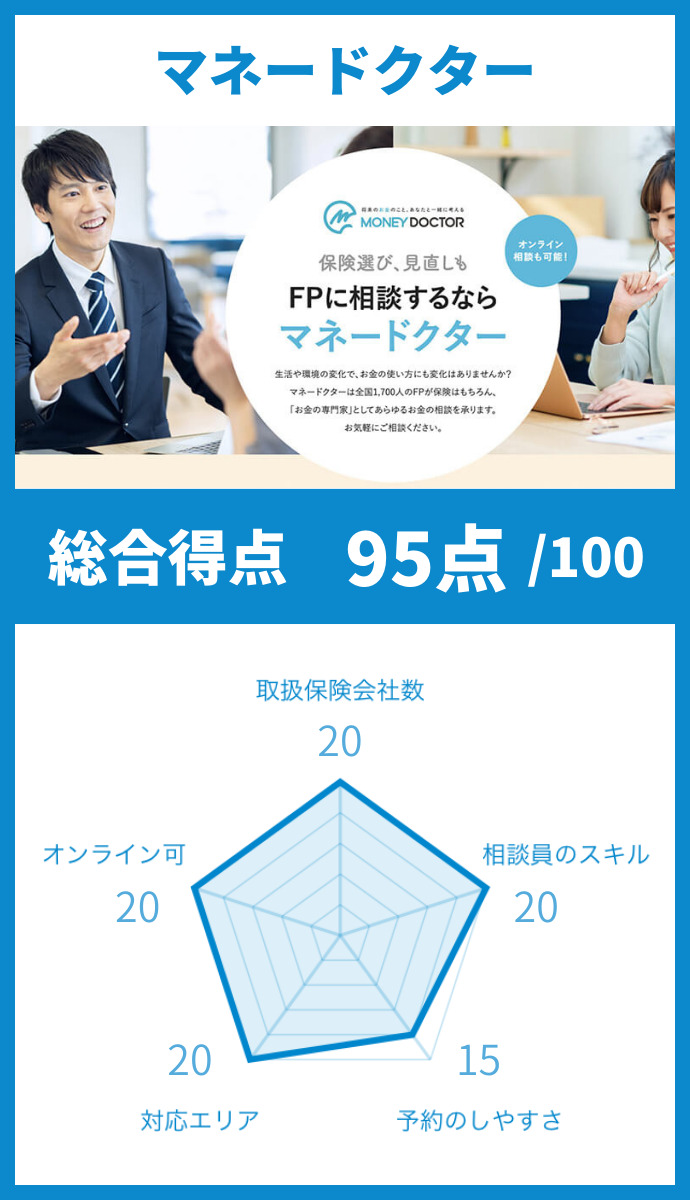

マネードクター

- 一人ひとりのニーズや状況に応じた適切なアドバイスを期待できる

- ライフプラン表やキャッシュフロー表を使って必要なお金を明確にイメージできる

- どこでもいつでも相談しやすい

マネードクターは知識や経験が豊富なファイナンシャルプランナーが担当に付き、一人ひとりのニーズや状況に応じたアドバイスをしてくれます。

学資保険といっても商品によって内容や保険料が異なるため、どのような保険がおすすめか客観的なアドバイスが欲しい人は相談してみると良いでしょう。

さらに、ファイナンシャルプランナーは全国に約2,300人いるため、どこでも対面による相談がしやすいことは嬉しいポイントと言えます。相談時間も利用者の都合を優先してくれるため、仕事等で忙しい人でも相談の機会を設けやすいでしょう。

出典:マネードクター

保険マンモス

- ニーズにマッチしたファイナンシャルプランナーが担当に付く

- 申込件数が多く顧客満足度も高い

- 全国に4,500人のファイナンシャルプランナーがいる

保険マンモスは、自分が住んでいるエリアで最もニーズにマッチしたファイナンシャルプランナーが担当に付きます。効率的な相談ができることから、理想的な学資保険に加入できる期待が持てるでしょう。

担当者との相性がイマイチだった場合は、イエローカード制という仕組みにより変更も可能です。直接本人に変更の旨を伝える必要がないため、気まずい想いをする心配もありません。

そして、保険マンモスは多数の保険会社と提携しており、全国に4,500人以上のファイナンシャルプランナーがいます。そのため、居住エリアに関わらず、対面で相談予約が取りやすい点もメリットの1つです。

出典:保険マンモス

保険市場

- アバターやオンラインで保険やお金の基本的な情報を気軽に聞ける

- 利用者がニーズに合ったコンサルタントを指名できる

- コラムが豊富で利用者自身で知識を増やせる

保険市場は人との対面相談だけでなく、アバターやオンラインでの相談が可能で、直接話すことに苦手意識がある人でも気軽に利用できるでしょう。また、アバター相手であればどんな内容でも気楽に質問できます。

コンサルタントへの相談も可能ですが、利用者側がニーズに応じて担当者を指名できることも特徴の1つです。

さらに、保険市場はサイトに豊富なコラムがアップされています。学資保険に限らず生命保険や様々な疾患など内容は幅広いため、利用者自身で知識を増やせるでしょう。

出典:保険市場

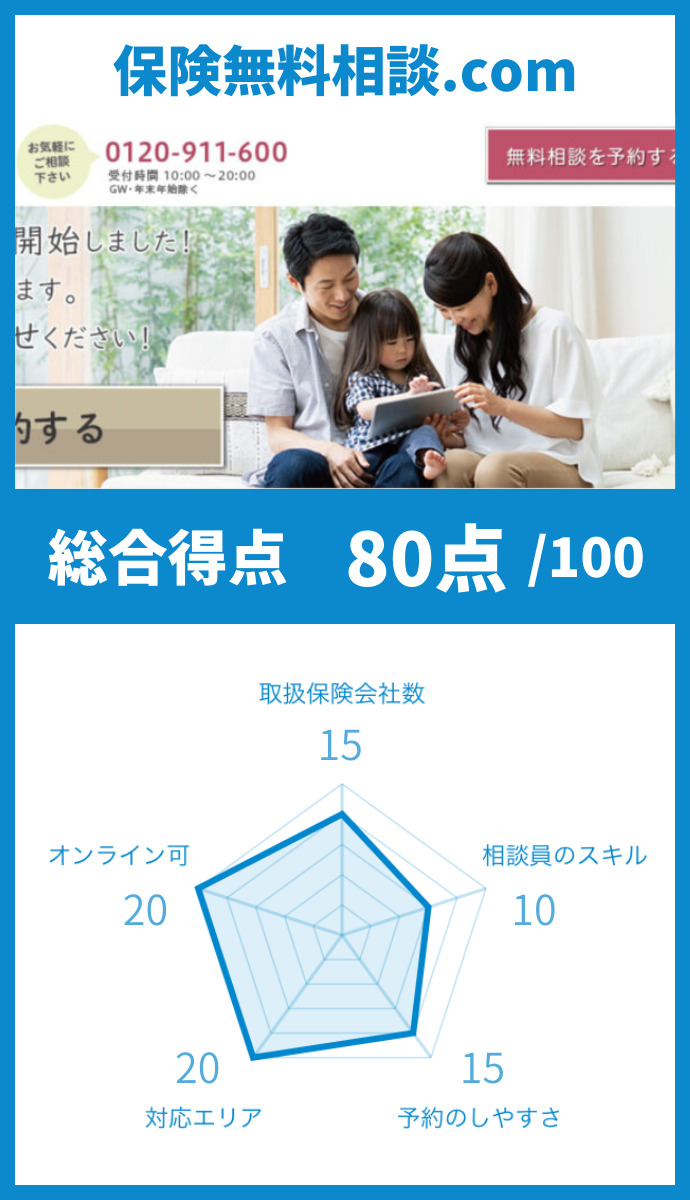

保険無料相談ドットコム

- 経験が豊富なファイナンシャルプランナーが何度でも無料で相談に乗ってくれる

- 相談と申し込みを1度の対面で行える

- キャンペーン期間中であれば相談でプレゼントを貰える

保険無料相談ドットコムは、経験が豊富なファイナンシャルプランナーがプロ目線でぴったりの保険をおすすめしてくれます。また、家計の見直しやライフプランも相談できるため、お金や保険に関する悩みや不明点をまとめて解決できます。

また、無理な勧誘を回避する体制も整っているため、加入を強制される心配もありません。

さらに、2024年6月30日までに対面で相談して、アンケートに回答した人を対象にプレゼントがもらえるキャンペーンを実施しています。10種類から好きなものを選べるため、キャンペーン期間中の面談がおすすめです。

出典:保険無料相談ドットコム

子供の教育資金はいくら必要か把握しておこう

学資保険に加入する必要があるかどうかを判断するには、まず子どもの教育費にどのくらいのお金が必要なのかを把握しておく必要があります。

そこで、幼稚園から大学までそれぞれに必要な金額を確認し、教育資金としてどのくらい準備しておけば良いのかを計算してみましょう。

小学校から高校までの学費については、文部科学省の「子供の学習費調査 平成30年度」を参考に、大学については同省「国立大学と私立大学の授業料等の推移」および「令和元年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額」をもとに作成しています。

【参考】

- 部科学省「子供の学習費調査 平成30年度」

- 文部科学省「国立大学と私立大学の授業料等の推移」

- 令和元年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額

幼稚園や保育園にかかる費用

幼稚園や保育園にかかる費用の目安として、ここでは幼稚園に通う場合で計算していきます。幼稚園に3年間通った場合の費用を、公立と私立に分けて見てみましょう。

区分 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|

幼稚園 | 670,941円 | 1,583,748円 |

(うち学校教育費) | 362,214円 | 994,134円 |

(うち学校給食費) | 57,042円 | 92,640円 |

(うち学校外活動費) | 251,685円 | 496,974円 |

公立の幼稚園に3年間通った場合の費用はおよそ67万円で、私立幼稚園の場合はおよそ160万円必要になります。

小学校にかかる費用

では次に小学校にかかる学費を見ていきましょう。小学校も公立と私立に分けて計算しましたので、下表をご覧ください。

区分 | 公立 | 私立 |

6年間の学費総額 | 1,927,686円 | 9,592,146円 |

(うち学校教育費) | 378,612円 | 5,424,984円 |

(うち学校給食費) | 262,368円 | 285,828円 |

(うち学校外活動費) | 1,286,706円 | 3,881,334円 |

公立小学校に通う場合は6年間で約200万円、私立の場合は約960万円かかるので、私立は公立の約5倍の学費がかかる計算になります。

しかし、小学校は公立に行くケースが多いので高額な費用がかかる可能性は低いといえますが、私立に通う予定のご家庭では早くからの準備が必要になります。

中学校にかかる費用

中学校に通う費用についても、公立と私立に分けて見ていきます。

区分 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|

3年間の学費総額 | 1,465,191円 | 4,219,299円 |

(うち学校教育費) | 416,883円 | 3,214,314円 |

(うち学校給食費) | 128,835円 | 11,193円 |

(うち学校外活動費) | 919,473円 | 993,792円 |

中学校を公立に行く場合は3年間で約150万円、私立の場合は約420万円かかるので、私立は公立の約3倍の学費がかかることになります。

ちなみに、「学校外活動費」とは塾や習い事などにかける費用のことをいいますが、小学校のときと比較して中学校になると公立と私立の差が小さくなっていることがわかります。

高校にかかる費用

続いて、高校にかかる費用についても公立と私立別にまとめましたので、下表をご覧ください。

区分 | 公立 | 私立 |

|---|---|---|

3年間の学費総額 | 1,372,140円 | 2,909,733円 |

(うち学校教育費) | 841,461円 | 2,157,153円 |

(うち学校給食費) | -円 | -円 |

(うち学校外活動費) | 530,679円 | 752,580円 |

高校では、公立に通う場合は約140万円、私立の場合は約300万円かかるので、私立は公立の約2倍の学費がかかる計算になります。

公立に通うことを希望していても、入学試験の結果次第では私立になる可能性もあることから、私立に通っても問題ない金額を準備しておくと良いでしょう。

大学にかかる費用

では、最も高額な学費がかかる大学での費用について確認していきましょう。

大学は国立・私立だけでなく、進学する学部によっても学費の目安が異なります。それぞれ4年間(医歯系は6年間)にかかる学費を下表にまとめましたので参考にしてください。

表は横にスライドできます

費目 | 国立 | 私立文系 | 私立理系 | 私立医歯系 |

|---|---|---|---|---|

入学料 | 282,000円 | 228,262円 | 255,566円 | 1,073,083円 |

授業料 | 2,143,200円 | 3,174,052円 | 4,467,520円 | 17,206,812円 |

施設設備費 | - | 603,228円 | 708,964円 | 5,174,958円 |

合計 | 2,425,200円 | 4,005,542円 | 5,432,050円 | 23,454,853円 |

国立大では4年間で約250万円、私立文系では約400万円、私立理系では約550万円、私立医歯系では約2,350万円の学費がかかることがわかります。

また、このほかにも教科書代や実習費用などがかかり、留学する場合は留学費用も別途かかります。さらに、自宅から通学する場合は交通費が、一人暮らしをする場合には家賃や生活費などの仕送りも必要になります。

幼稚園から大学卒業までにかかる費用

ここまで計算してきた結果から、幼稚園から大学卒業までにかかる費用は、すべて公立で進学した場合が最も安く約786万円で、すべて私立で進学した場合が最も高く約2,230万円(私立文系の場合)かかる計算になります。

なお、私立医歯系の場合は約4,180万円もの高額な学費がかかります。

おすすめできる学資保険商品の特徴

学資保険の弱点やデメリット、注意点についてみてきました。こうしたウィークポイントを回避する方法として、以下の方法が挙げられます。

インフレに弱い点をカバーするために

学資保険がインフレに弱いという点については、固定利率である以上、学資保険単体での対策は難しいといえるでしょう。この点は、学資保険の他に例えば以下のような商品の活用が有効である可能性があります。

学資保険以外の選択肢

- 変動利率の金融商品

- 配当のある終身保険

- 外貨建て保険

また、学資保険にインフレリスクがあることは事実ですが、物価が上がれば給与などの収入も上がるため、その影響は、さほど深刻ではないとする意見もあります。

流動性が低い点をカバーするために

満期までお金を引き出せない、または満期保険金受取時に税金がかかることがあるという点については、加入方法によってある程度回避できます。

税金については、お伝えしたとおり、満期保険金の受取人は子どもではなく契約者本人にすることで、課税されにくい一時所得として受け取りましょう。

返戻率の低さをカバーするために

学資保険の返戻率が低いという点については、商品によって異なることから、全体的な水準は下がっているとしても、数ある学資保険のなかから、少しでもベースの返戻率が高いものを探すことは可能です。

返戻率の特性から考えると、次のような特徴がある商品(プラン)は、返戻率が高めですので狙い目といえます。

返戻率が高い商品の特徴

- 満期保険金が年金払いのもの

- 保険料の払い込みで「短期払」が選べる

- 医療保障などの特約が付いていない

たくさんの商品があり、新商品の登場や、商品の改定もあります。

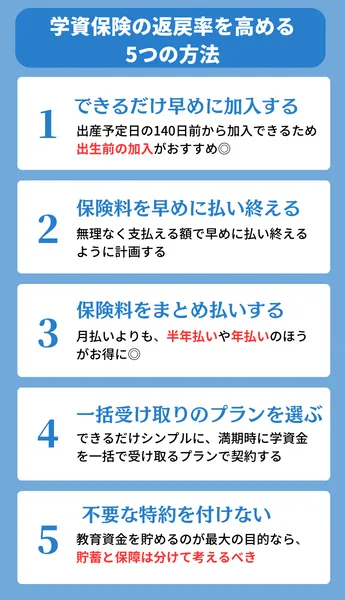

学資保険で高い返戻率を目指すための5つの方法

返戻率は、同じ商品であっても、加入方法(プラン)によって変動します。少しでも高い返戻率で加入できるよう、返戻率を上げる方法をお伝えします。

なるべく早めに加入する

ほとんどの学資保険は、子どもの出生前(出産予定日140日前)から加入できます。

ポイント

- 他の条件が同じなら、子どもの年齢が低いほど返戻率は高いことが一般的です。

- 学資金の支払時期は決まっているため、早めに加入したほうが、払い込まれた保険料を保険会社が運用する期間が延びるためです。

子どもが何歳まで加入できるかは商品によって異なり、遅いもので12歳で加入可能というものもありますが、なるべく早めに加入したほうが有利といえます。

できるだけ「短期払」で保険料を払い込む

短期払とは、学資保険の保険料を満期よりも前に払い終えてしまう支払い方法をいいます。

保険会社の手元に早くお金が集まり、資金を増やすために運用できる期間が長くなるからです。ただし、本来18歳までに払い込む保険料を前倒しで10歳までに払い終えてしまうのですから、一度に払い込む額は高くなります。

つまり、払込期間中の、一回当たりの負担は大きくなるので注意が必要です。

保険料はまとめて払う

学資保険の保険料の払い込み方法には、以下があります。

学資保険の保険料の払込方法

- 毎月払い込む「月払」

- 半年分をまとめて払う「半年払」

- 一年分をまとめて払う「年払」

まとめ払いをすると、保険料は割り引かれる決まりになっているため、まとめ払いを選んだときの保険料は安くなります。

月払よりも半年払、半年払よりも年払、というように、まとめる期間が長いほど割引率は大きく、返戻率は高くなります。そのかわりに、一回あたりの払込額は高くなりますので、短期払同様、無理なく払えるように考えることが大切です。

まとまったお金がある場合は、保険料を一括で全額前払いしてしまうという方法(「全期前納」や「一時払」)もあります。相当な額になりますが、祖父母から贈与してもらえる場合などに検討してもいいでしょう

なるべく払戻開始時期・完了時期ともに遅いプランを選ぶ

学資保険の満期保険金の受け取り方には、以下の3種類のプランがあります。

学資保険の満期保険金の受け取り方

- 大学入学のタイミングに合わせてまとまった学資金が一括で受け取れるプラン

- 中学や高校への進学に合わせて祝い金が受け取れるプラン

- 大学に入学後の在学中に、毎年学資金が受け取れるというプラン

返戻率に着目すると、まとまった学資金を大学に入学後の在学中に、毎年学資金が受け取れるプランがもっとも高くなります。

保険会社は、払い込まれた保険料を運用して増やしています。祝い金などがあると、支払われるたびに元本(運用できる原資)が減っていくため、結果として、返戻率は下がってしまうのです。

医療保障などの特約は付けない

学資保険には、子どもの医療保障や、育英年金(契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合、学資保険が満期になるまでの間、受け取れる年金保障)といった特約(オプションの保障)を付けられるものもあります。

現在の返戻率水準では医療保障などを付けると元本割れすることも多いので、貯蓄目的なら特約は付けないことをおすすめします。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

教育資金を学資保険以外で準備する方法

教育資金を学資保険以外で準備する方法は以下のような方法が挙げられます。

教育資金を学資保険以外で準備する方法

- 銀行預金

- 財形貯蓄

- 金融商品

- 学資保険以外の保険

- 奨学金や祖父母の援助

ソニー生命の「子どもの教育資金に関する調査2022」によると、教育資金を用意する方法として一番用いられていたのが銀行預金(60.6%)でした。学資保険は第2位(42.1%)です。※

したがって「教育資金を学資保険以外で用意したい」と考えている方は銀行預金で用意できないか検討してみるといいでしょう。

※参照:ソニー生命「子どもの教育資金に関する調査2022」より

現在、多くの銀行の金利は0.001%となっています。最高110%程度になっている学資保険の返戻率と比較すると、銀行にお金を預けても元手は増えていかないことがわかるでしょう。

会社員や公務員の方で貯蓄が苦手な方は財形貯蓄の活用もおすすめします。学資保険とは異なり満期がないため、教育資金以外でも自由な用途で利用できます。

また「高いリターンを期待したい」「保険と貯蓄を混同させたくない」という方は金融商品での教育資金確保がおすすめです。具体的には株や債券、投資信託などが挙げられます。

金融商品での投資は元本割れの恐れがあります

資産運用は元本割れのリスクが伴います。リスクを軽減したい方は投資先を分散させたり、毎月一定額運用したりするといいでしょう。

「そもそも生活費以外を用意する余裕はない」という方は奨学金や祖父母からの援助をおすすめします。奨学金の場合は各学校の奨学金や日本学生機構の制度を活用するといいでしょう。

学資保険に関するよくある質問

まとめ

今回は「学資保険はおすすめしない」という意見から、学資保険のデメリットについて整理しました。

学資保険は、返戻率が低下していることをはじめ、いくつかの点で不利な面があります。しかし、完璧な金融商品は存在せず、学資保険には独自のメリットもあります。

どのみち、多額のお金を必要とする教育資金は学資保険だけで準備すべきものではありません。

返戻率を上げる方法を紹介しましたが、少しでも工夫をしながら、他の商品を組み合わせるなど、広い視野で教育資金準備のプランを考えていきたいものです。

・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。

・本コンテンツは商品の概要を説明しています。

・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。

・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。

・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。

・また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります