銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

50代になると、がんや生活習慣病のリスクが高まり、医療保障の重要性が増します。生命保険文化センターの調査によると、50代の医療保険加入率は男性・女性ともに9割を超えており、多くの方が医療保険を必要と感じています。

しかし、保険料の負担も気になる年代であるため、無駄なく適切な保障を選ぶことが大切です。

本記事では、50代におすすめの医療保険を紹介し、男性・女性それぞれに合った選び方や保険料の目安について解説します。

この記事の要点

- 50代は老後の健康リスクに備える重要な時期であり、一生涯保障が得られる終身医療保険を選ぶのがおすすめです。

- この時期は、老後の資金準備も視野に入れて、医療保険を見直す絶好のタイミングといえます。

- ただし、保険料が高額になる場合もあるため、専門家のアドバイスを活用しましょう。

- 「ほけんのぜんぶ」では、家計や目的に合った保険を40社以上から提案。相談は何回でも無料で利用できます。

この記事は5分程度で読めます。

目次

50代に医療保険がおすすめな3つの理由

ここからは、50代に医療保険がおすすめな3つの理由を詳しく解説していきます。必要性がいまいち分からないと感じている方は、ぜひ参考にしてください。

50代に医療保険がおすすめな理由

- 入院日数が長期化しやすい傾向にあるため

- 医療費が20万円以上と高くなりやすいため

- がんや脳血管疾患など大きな病気へのリスクが高まるため

❶50代は入院日数が長期化しやすい傾向にあるため

50代は2週間以上の長期入院が増える傾向にあります。

生命保険文化センターの調査によると、50代では15~30日の入院が18.8%を占め、他の年代に比べて長期化するリスクが高まっています。

| 50歳代の入院日数割合 | |

|---|---|

| 入院日数 | 割合 |

| 5日未満 | 24.2% |

| 5~7日 | 28.9% |

| 8~14日 | 21.9% |

| 15~30日 | 18.8% |

| 31~60日 | 4.7% |

| 61日以上 | 1.6% |

| 平均入院日数 | 14.7日 |

引用元:生命保険文化センター|生活保障に関する調査|第Ⅱ章 P56

多くの医療保険には「支払限度日数」が設定されており、入院給付金が支払われる日数に上限があります。

また、がん保険では入院給付金が無制限のものもあり、医療保険と合わせて加入することで保障の幅を広げられます。

❷医療費が20万円以上と高くなりやすいため

令和4年度「年齢階級別1人あたり医療費」によれば、1人あたりの医療費は20代が10万円前後である一方、30~49歳では14.3万~19.7万円、50~59歳では24.3万~30.4万円と年齢とともに医療費は高くなります。

年齢別医療費

20代

60〜69歳では38万~48.1万円、70~79歳では61.6〜77.3万円、85歳以上では100万円を超えるまでに医療費は右肩あがりで高くなるのが特徴です。

編集部

参考:厚生労働省「医療保険に関する基礎資料 年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度)」

❸がんや脳血管疾患など大きな病気へのリスクが高まるため

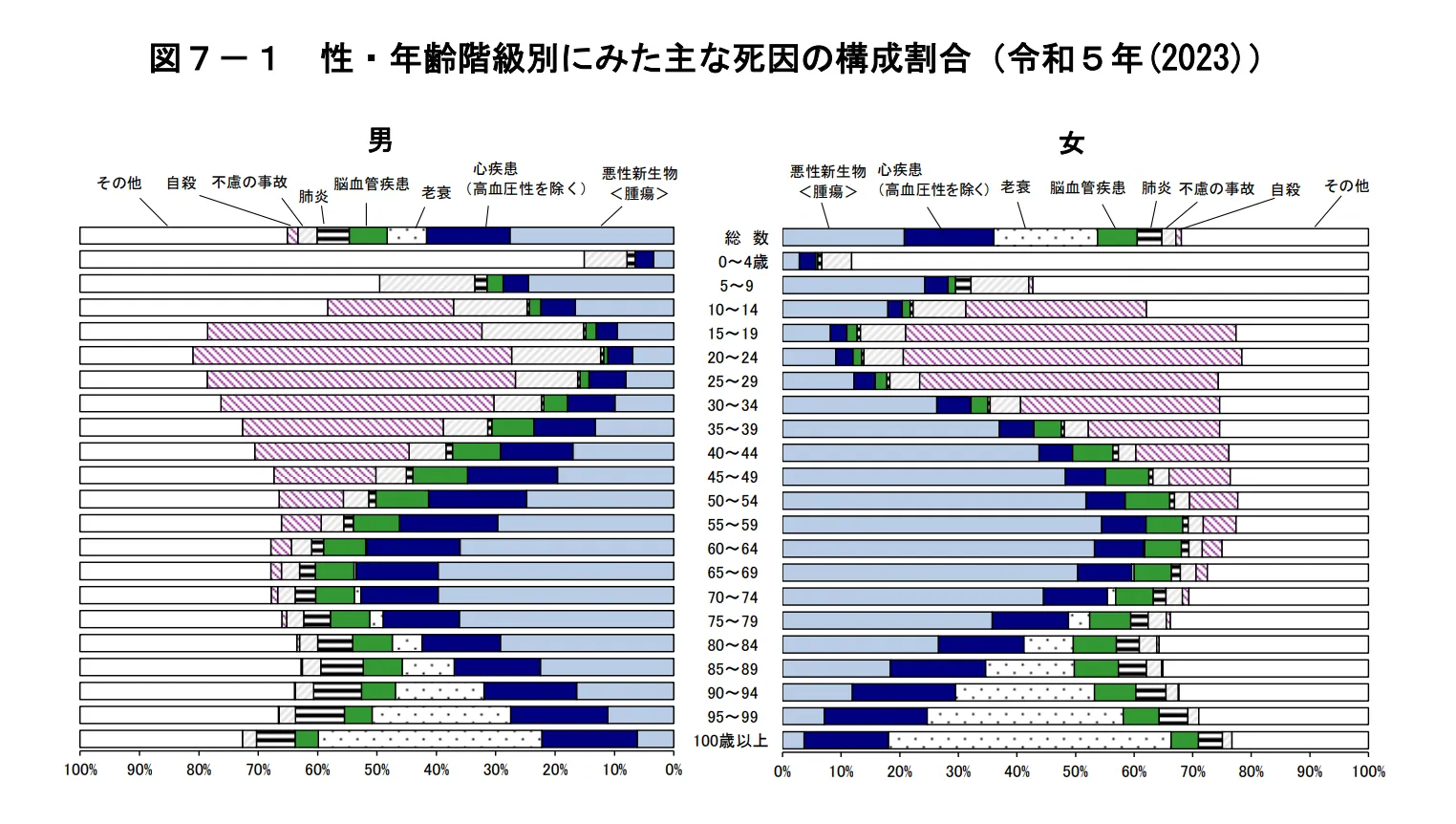

50代の死因として多いのは、悪性新生物(がん)・脳血管疾患、そして心疾患であり、これらは「三大疾病」としても広く知られています。

年齢が上がるにつれて、がんの占める割合は増加します。特に50代後半以降は、がんや心疾患、脳血管疾患が健康リスクとして顕著になることがわかります。

画像引用:厚生労働省「令和5年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」 P12

また、生活習慣病のリスクも年々高まります。令和5年の「国民健康・栄養調査結果」によれば、40代以降で「糖尿病が強く疑われる者」の割合が増えていることが確認されています。

| (単位=%) | 男性 | 女性 |

| 総数 | 16.8 | 8.9 |

| 20~29歳 | 0.0 | 0.0 |

| 30~39歳 | 3.4 | 1.0 |

| 40~49歳 | 6.3 | 4.6 |

| 50~59歳 | 11.1 | 6.2 |

| 60~69歳 | 15.7 | 10.1 |

| 70歳以上 | 26.2 | 13.7 |

引用元:厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査結果の概要」P7

生活習慣病は不健康な生活習慣が原因で進行するため、健康的な食事や運動、ストレス解消を心がけ、定期的な健診を受けることが重要です。

編集部

【結論】健康リスクが高まる前に加入するのがおすすめ!

医療保険を選ぶ際、保険料の安さや保障内容の充実度を気にする方は多いですが、加入時に最も重要なのは「告知」です。

告知とは?

告知とは、保険に加入する際に自身の健康状態や過去の病歴を保険会社に伝えることです。告知により保険会社は加入審査を行い、条件に合った保障を提供します。

告知内容(健康診断結果や既往歴など)によっては、希望する保険の審査を通過できず、加入が断られることもあります。

三大疾病をはじめとした病気にかかるリスクは加齢とともに進んでいくため、少しでも若くて健康なうちに加入を検討することで、希望する保険に加入できる可能性が高まります。

一方、50代ではすでに持病があることも珍しくありません。そんな時は、告知項目が少ない「引受基準緩和型医療保険」を検討するのも一つの方法です。持病があるからといって、保険への加入を諦める必要はありません。

編集部

50代におすすめの医療保険を主契約と特約別に紹介

医療保険は年齢によって、必要となる保障にある程度の傾向があります。

50代の男女におすすめできる医療保障はどのようなものがあるのか、主契約と特約別に見ていきましょう。

主契約

一般的に医療保険の主契約は以下3つの用意があります。必ずしも全ての保障がついてくるわけではないため、ご自身のニーズに合わせて必要な保障がついている保険に加入することが大切です。

以下では50代におすすめの医療保険の主契約の種類について具体的に解説していきます。

入院日額保障

入院日額保障とは、入院1日につき5,000円などの定額を受け取れる保障のことを指します。

50代以降は生活習慣病やがんなどのリスクが高まり、入院が長期化する可能性があるため、備えておくことが重要です。

この保障には、実際の入院日数に応じて支払われるタイプと、1日入院すれば5日分まとめて受け取れるタイプがあります。

手術給付金の支払い条件は保険会社によって異なり、支払い回数に制限がある場合もあります。

編集部

入院一時金保障

入院一時金保障は、入院時にまとまった一時金を受け取れる保障です。

50代以降は長期入院のリスクが高まるだけでなく、治療費以外にも交通費や生活費の負担が増える可能性があります。一時金を活用することで、入院中の経済的な不安を軽減できるでしょう。

特に働いている人にとっては、入院による収入減少に備えられる点も大きなメリットです。

編集部

手術保障

手術保障は、入院・外来を問わず、手術を受けた際に給付金が支払われる保障です。

50代以降は、がんや心疾患、白内障、関節手術などの手術を受ける機会が増えるため、備えておくと安心でしょう。

手術給付金の支払い条件は保険会社によって異なり、支払い回数に制限がある場合もあります。

編集部

特約

特約とは主契約に追加するトッピングのような役割を果たします。取扱保険会社によってさまざまな特約があるため、ここでは50代の方におすすめの特約に絞って紹介します。

特約を追加することでよりご自身のニーズにあった保険になるため、確認しながらお気に入りの保障を探してみてください。

50代におすすめの医療特約一覧

- 先進医療特約

- 三大疾病保障特約

- 女性疾病保障特約

- 健康祝金特約

先進医療特約

※2 参照:公益財団法人 生命保険文化センター「先進医療とは?どれくらい費用がかかる?」

三大疾病保障特約

三大疾病とはがん・心疾患・脳血管疾患のことです。先ほどの図でわかるように、年齢を重ねるごとに三大疾病に罹患するリスクや重病になるリスクが高まります。

三大疾病保障特約を追加すると罹患時にまとまった一時金を受け取れるようになるため、家族に経済的な負担をかけずに治療に専念できます。

編集部

女性疾病保障特約

「女性特有の病気に対してリスクを感じている」という方は、女性疾病保障特約を追加しましょう。基本的に日額保障に上乗せした金額が受け取れるようになるため、女性疾病に対して手厚い保障が持てます。

健康祝金特約

健康祝金特約とは、「契約から○年間生存していたら○万円返還する」というような保険料の一部が返ってくるようになる保障のことを指します。

お金が払い戻される条件は取扱保険会社によってさまざまです。そのため、ご自身が納得のいく条件の保険会社から加入することをおすすめします。

健康祝金特約は「払い損になりたくない」という考え方を持っている人におすすめの保障です。

編集部

50代におすすめの医療保険の選び方【男女別】

ここからは、男女別におすすめの医療保険の選び方をご紹介していきます。

50代の医療保険の選び方

- 50代男性におすすめの医療保険

- 50代女性におすすめのい医療保険

50代男性におすすめの医療保険の選び方

50代は、老後の備えに入る時期でもあるため、第2の人生も考えた保険選びが大切です。独身か既婚かによっても医療保険への考え方が異なります。

50代の独身男性の場合

50代で独身の男性は、貯蓄の有無と働き方によって医療保険の必要性は大きく変わります。以下の表でわかりやすくまとめましたので、確認してみてください。

| 会社員・公務員 | 自営業・フリーランス | |

| 貯金あり | △ 必要性は低い |

○ やや必要 |

| 貯金なし | ○ やや必要 |

◎ 必要性が高い |

会社員・公務員と自営業・フリーランスとの差は「公的医療保障」の手厚さにあります。自営業・フリーランスは公的医療保障が手薄いため、独身でも医療保険に加入しておく必要があるのです。

50代で既婚者の場合

一方、50代で配偶者や子どもがいる男性は、夫婦での老後生活の備えを本格的に始める必要があります。

ポイント

- 「子どもが独立して社会人になった」「住宅ローンを払い終えた」といったケースでは、子どものための保障から「自分の生活のための保障」に切り替える必要があります。

- 貯蓄がない場合や更新後の保険料が高くなることが気になる場合は『終身タイプ』への乗り換えを検討しましょう。

しかし、退職して年金生活になると、保険料を払い続けることが大変になることも考えられます。終身払いの保険に加入している場合は、一定年齢で払込が満了する「短期払い」の保険への見直しを検討しましょう。

十分に貯蓄がある場合は、公的医療保険でまかなえる可能性もあります。死亡保険に関しては子どもが独立すれば必要性が低くなるため、短期払いに変えた場合の保険料の増加を死亡保険から捻出することが可能です。

また、75歳になると「後期高齢者医療制度」の対象になります。十分に貯蓄がある方は、医療保険を解約するか75歳までの契約で医療保険に加入すると良いでしょう。

50代女性におすすめの医療保険と選び方

50代女性の独身・既婚者別の選び方は男性と同様です。ただし、女性が医療保険を選ぶ際は以下のポイントにも注目する必要があります。

50代女性が医療保険を選ぶ時のポイント

- 女性疾病に関する保障に備える

- 更年期に伴う健康リスクに備える

女性疾病に関する保障に備える

50代の女性が保険を選ぶ場合、まずは罹患リスクの高い女性特有の疾病の上乗せ保障が必要か検討しましょう。

年齢があがるとさまざまな病気に罹患するリスクが高まりますが、なかでも50代女性の死因第1位は悪性新生物(がん)です。※1乳がんは女性のがん罹患数でもっとも多く、年代別では40~60代後半で罹患率が高くなっています※2。

そのほか、卵巣がんや子宮筋腫など女性特有の病気にかかるリスクも考えなければいけません。

編集部

こちらの記事も読まれています

※1 厚生労働省「令和5年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」 P12

※2 国立がん研究センター|最新がん統計

更年期に伴う健康リスクに備える

50代は更年期を迎える年代であり、ホルモンバランスの変化に伴う健康リスク(例えば、骨粗しょう症や心血管疾患など)への保障が含まれているかを確認しましょう。

特に、エストロゲンの減少は骨密度を低下させるため、骨粗しょう症のリスクが高まります。骨折や転倒による怪我の可能性も増加し、生活の質が低下することも考えられます。

また、心血管疾患のリスクも増大し、高血圧や動脈硬化が進行しやすくなります。このため、医療保険を選ぶ際には、これらの疾患に対応した保障があるかを十分に検討することが重要です。

編集部

50代におすすめの医療保険の選び方【持病がある方】

医療保険に加入する際には、現在の健康状態やこれまでの病歴などについて「告知」する義務があります。保険会社では告知された内容を元に審査を行い、審査に通れば医療保険に加入できます。

一般的に、持病がある人や過去に大きな病気をした人は、医療保険に加入することが難しいです。しかし、それでも医療保険に加入できないわけではありません。

それぞれどのような医療保険なのか、内容を確認していきましょう。

※保険商品の詳細は保険会社によって異なるため、具体的な内容は各保険商品で確認してください。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型(限定告知型)の医療保険は、一般の医療保険よりも審査基準が緩やかで、告知内容が限定されている商品です。

持病がある、または過去に病気を経験したことがある人でも加入しやすいですが、保険料が通常の医療保険よりも割高となります。

また、加入してから一定期間は死亡保険金や各給付金額が減額されたり、給付金が受給できる条件が厳しくなっている商品もあります。

編集部

無選択型医療保険

無選択型医療保険は、告知が不要で持病や病歴がある人でも加入しやすい商品です。

しかし、加入時に罹患している病気についての保障は受けられず、加入後一定期間は保険金額が減額されたり保障が制限されたりすることがほとんどです。

編集部

一般の医療保険に条件付きで加入できることも

引受基準緩和型医療保険と無選択型医療保険は、持病や病歴がある人にも加入できる商品ですが、できれば一般の医療保険に加入したいと考える人もいるでしょう。

実は一般の医療保険の中には、「特定部位・特定疾病不担保」という条件で持病や病歴があっても加入できる商品もあります。

編集部

50代は医療保険の見直しをする絶好のタイミング!

50代になると、子どもが学校を卒業して独立したり、定年退職が間近に迫ったりなど、ライフスタイルが大きく変化する人が増えます。

また、体調不良が続いたり人間ドッグで指摘を受けたりと、健康面での不安も出てくる年代です。このように、さまざまな面において変化のある50代は、自分の保障、特に医療保障について見直す絶好のタイミングでもあります。

50代で医療保険の見直しをすべき理由

- 子どもの独立などでライフスタイルが大きく変化するから

- 保険料が高くなりやすい年代だから

- がんや心臓病など、特定の病気のリスクが高まるから

上記の理由から、50代は医療保険の見直しをする絶好のタイミングだと言えます。ここからは、見直しの仕方や確認ポイントについて解説していきます。

加入中の医療保険の保障内容をチェック

医療保険の見直しをすると決めたら、まずは現在加入中の医療保険の保障内容をチェックしましょう。加入するときに十分に検討したから見直しは必要ない気がします。

しかし、医療保険は医療技術の進歩に伴って保障内容が変化し続けています。たとえば、以前は入院による治療がメインだったため、医療保険も入院給付金をメインとする商品が多く販売されていました。

それに合わせて最新の医療保険は、通院保障や治療保障を手厚くした商品が増えています。そのため、現在加入中の医療保険が入院給付金の支給がメイン保障となっている場合は、いざというときに十分な保障が得られない可能性があります。

見直しをすると保険料が安くなる可能性がある

たとえば定期型医療保険に加入している人が、保険期間満了のたびに更新をし続けてきた場合、50代になってから更新すると保険料が高額になることが多いです。

編集部

若いころに加入した医療保険の保障内容のまま更新するのではなく、今後のライフスタイルを考慮した最新の医療保険に切り替えることで、保障もれがなくなるうえに保険料を安く抑えられる可能性があります。

見直しをする際のチェックポイント

50代の人が医療保険の見直しをするときは、以下の項目を重点的にチェックしてみましょう。

見直しをする際のチェックポイント

- 終身保障が付いているか

- 必要な特約が付いているか

- 入院は1日目から保障されるか

- 保険料を抑えるには「掛け捨て型」がおすすめ

①終身保障が付いているか

定期型医療保険の場合、保障が一定期間のみに限定されているため、今後途中で保障が切れてしまう可能性があります。

高齢になるほど病気にかかるリスクは大きくなるので、終身型医療保険で一生涯の保障を付けておくと安心です。

②必要な特約が付いているか

50代になるとがんに罹患する可能性が高くなるため、がん保険に加入していない場合は医療保険に「がん特約」を付けておくことをおすすめします。

また、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)にも備えたい人は「三大疾病特約」を付けておくと良いでしょう。そのほかにも自分が必要だと思う特約を付けて、安心できる保障内容にすることが大切です。

ただし、特約を付けるほど保険料が高額になるため、不要な特約は外すことも忘れずに。

③入院は1日目から保障されるか

最近の医療保険は入院1日目から保障されるものが増えていますが、以前販売されていたものは「4日目から保障」、「5日目から保障」といったように一定日数経過後から保障される商品が多くみられました。

近年、入院日数が短縮化されていることから、入院給付金は初日から対象になるものを選ぶことをおすすめします。

④保険料を抑えるには「掛け捨て型」がおすすめ

医療保険には貯蓄性のない「掛け捨て型」と貯蓄性のある「貯蓄型」のものがありますが、保険料を安く抑えられるのは掛け捨て型の医療保険です。

貯蓄性の医療保険は、「健康祝い金」が受け取れたり中途解約をした際に「解約返戻金」が受け取れたりしますが、貯蓄はほかの方法で行っている場合は、医療保険に貯蓄性を求める必要性は少ないといえます。

50代の医療保険料は平均いくら?

50代は病気のリスクが高まり始める年代でもあり、保険の重要性を実感する方も増えてきます。ここでは、50代の生命保険の年間払込保険料の平均をご紹介します。

| 年間払込保険料(生命保険全体の平均) | |

|---|---|

| 年齢層 | 平均年間保険料 |

| 50〜54歳 | 38.2万円 |

| 55〜59歳 | 40.7万円 |

※参照:公益財団法人 生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」P41

55〜59歳の保険料水準は全世代の中で最も高くなっています。月額に換算すると、およそ3.3万円です。

注意点

このデータは医療保険に限らず、終身保険や定期保険、がん保険、年金保険などを含めた生命保険全体の支払額です。

実際に個人が支払う保険料はライフステージや家族構成によって大きく異なりますが、「50代の保険料相場がわからない」という方にとって、参考材料になるでしょう。

編集部

50代の医療保険に関するよくある質問

まとめ

本記事では、50代におすすめの医療保険や、男性・女性別の選び方について詳しく解説しました。

50代は、教育資金や住宅ローンの支払いに加え、老後の生活準備も重なる時期であり、病気やケガへの備えが必要です。

年々増加する病気へのリスクに備えるために終身型の医療保険を選ぶことが基本ですが、女性の場合は「女性疾病特約」を付けるなど、性別に合わせた保障内容の見直しも大切です。

また、老後に保険料を払わなくてもよいように「短期払い」を選択するなど、老後を見据えた保険選びも心がけましょう。

大学卒業後、信用金庫に入社。中立的な立場でお客様目線の営業をしたいという思いから、保険代理店として独立を決意。

保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店『コミヤ保険サービス』を設立。

保険代理店の実務経験を生かして、執筆業や講師業も行う。

人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。

ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。

また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

岩手県出身。大学卒業後、銀行、外資系生命保険会社、建設業(企業再生)を経て、ほけんのぜんぶに入社。

保険業界経験歴は18年。岩手県生命保険協会副会長も務める。