就業不能保険はいらない?デメリットや必要性、加入率を解説

急なケガや病気で働けなくなった場合、収入が減少し、医療費などの支出が増える不安があります。生活費や子どもの教育費など、必ずかかる支出は削減が難しいため、そのリスクに備える保険について知りたいと思うでしょう。

このような状況に備えるために役立つのが、就業不能保険です。しかし、「公的医療保険があるのに、わざわざ保険に加入する必要性があるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。

そこで今回は、就業不能保険がいらないと言われる理由をはじめ、必要性や加入のメリット・デメリットまで徹底解説します。

この記事の要点

- 就業不能保険がいらないと言われる理由としては、健康保険や公的保険、会社の福利厚生などの存在が挙げられます。

- しかし、自営業者やフリーランスなど傷病手当金が受けられない人たちは、働けなくなったときのリスクが高いため、必要性が高いといえます。

- 働けなくなったときのリスクが高い人は、貯蓄額と公的保障でカバーできる部分を計算した上で、不足分を就業不能保険で補うことを検討しましょう。

- 就業不能保険に加入する際は、自分に必要な保障内容や保険料などを専門家と相談することがおすすめです。

- 保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、40社以上の保険商品から専門家があなたにぴったりの保険をご提案!相談料は何回でも無料です。

この記事は5分程度で読めます。

※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。

【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】

金融商品取引法

募集文書等の表示に係るガイドライン

生命保険商品に関する適正表示ガイドライン

広告等に関するガイドライン

目次

就業不能保険とは「働けない状態になったときに備える保険」

就業不能保険の加入率

「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」では、就業不能保険の加入率が確認できます。

「生活障害・就業不能保障保険、生活障害・就業不能保障特約」が就業不能保険にあたり、平成30年度から新しくカウントされるようになりました。

【世帯員別】就業不能保険の加入率

引用:生命保険文化センター 「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」P.74

https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf

就業不能保険の加入率は18.4%で、世帯員別にみると、世帯主15.9%、配偶者は6.5%になっています。

【世帯主の年齢別】就業不能保険の加入率

引用:生命保険文化センター 「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」P.75

https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf

世帯加入率を世帯主年齢別にみると、30〜34歳が34.6%ともっとも高く、次いで35~39歳の30.9%が続きます。

65歳以降は定年退職によって「病気で働けなくなる」という状況が少なくなるため、現役世代よりも加入率は下がります。

就業不能保険がいらないと言われる理由とは?

就業不能保険がいらないと言われる理由は、公的保障があるからだと言われています。

ここからは、就業不能状態になったときに利用できる公的医療保険の代表的な保障内容について詳しく解説します。

就業不能時に受けられる公的保障

- 治療費用の自己負担が3割になる

- 月ごとの治療費は「高額療養費制度」の対象

- 健康保険に加入している会社員が利用できる「傷病手当金」

- 障害状態によってもらえる「障害年金」

それぞれ解説していきます。

治療費用の自己負担が3割になる

収入や年齢によって異なりますが、基本的に病院でかかった医療費は自己負担が3割となっています。

例えば、入院や手術により50万円の医療費がかかった場合、これに対して患者が支払うのは15万円ということです。

月ごとの治療費は「高額療養費制度」の対象

収入や年齢によって自己負担額が変わります。例えば70歳未満の高額療養費は以下のとおりです。

表は横にスライドできます

| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |

|---|---|---|

| ①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| ①区分イ (標準報酬月額53万円~79万円の方) (報酬月額51万円5千円以上~81万円未満の方) | 167,400円+(総医療費-558,00円)×1% | 93,000円 |

| ①区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| ①区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 57,600円 | 44,400円 |

| ①区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |

多数該当とは

直近12ヶ月間で「区分ウ」の自己負担限度額「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」を超えて高額療養費として払い戻しを受けた月が3ヶ月ある場合、4ヶ月目からは多数該当にあたります。

自己負担限度額が引き下げられ、44,400円を超えた額が払い戻しされることになるのです。

多数該当適用の条件

- 多数該当は、同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに加入した場合、保険者が変わった場合は多数該当には該当しません。

- 多数該当は、同一の被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合、多数該当の月数には該当しません。これらの条件を満たして多数該当にあたる場合、自己負担額はさらに安くなります。

\就業不能保険の加入を検討するなら/

健康保険に加入している会社員が利用できる「傷病手当金」

月給が30万円の場合、20万円分の傷病手当金を受け取ることになります。

支給条件は以下のとおりです。

支給条件①業務外の事由による病気やケガでの休業

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガをしたケースで受け取ることができます。

注意点

- 業務上・通勤災害による休業の場合は労災保険の給付対象になり、傷病手当金の対象外です。

- 病気とみなされないもの(美容整形)も同じく、傷病手当金は支給されません。

支給条件②仕事に就くことができない

働けないことによる収入減少をカバーする制度ですから、働けないことが支給の条件です。

支給条件③連続する3日間を含んで4日以上仕事に就けない

ポイント

- 業務外の事由による病気やケガで仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)のあと、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給の対象です。

- 待期期間は有給休暇や土日、祝日などの公休日も含まれるため、給与の支払いの有無は関係ありません。

もし就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガで仕事に就くことができなくなったときは、その日を待期期間の初日として起算することになります。

支給条件④休業した期間について給与の支払いがない

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度ですから、給与が支払われる場合は傷病手当金は支給されません。

ポイント

- ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。

- なお、任意継続被保険者である期間に発生した病気・ケガでは傷病手当金は支給されません。

障害状態によってもらえる「障害年金」

傷病手当金ともう1つ、就業不能時に使える制度に「障害年金」があります。

傷病手当金は働けなくなってから1年6ヶ月まで受け取ることができますが、障害年金はケガや病気で初めて病院を受診した日(初診日)から1年6ヶ月後に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に請求することができます。

ポイント

- 障害年金は公的年金に加入している全ての人が対象です。

- 傷病手当金のように期間限定ではなく、症状の程度が変わらない限り受給し続けることができます。

- また、場合によっては働きながら受給できる可能性がある点も、傷病手当金とは異なります。

就業不能状態になったときに必要なお金

就業不能状態になったときには、一体何に・いくらかかるのでしょうか?具体的な金額を知ることで、正しくリスクを把握できるでしょう。

就業不能状態になったときにかかるお金

- 病気やケガで入院した場合の医療費等の負担

- 最低限の生活維持費について

病気やケガで入院した場合の医療費等の負担

病気やケガで働けないとき、真っ先に思い浮かぶのが入院や手術にかかる医療費です。

生命保険文化センター「令和4年度 生活保障に関する調査」によれば、入院したときの医療費は1日につき2万700円とされています。

出典:生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」

ケガや病気で働けなくなった場合、会社員であれば健康保険の傷病手当金から一定のお金は受け取れます。

それでも手取りが少なくなる中でこの金額を支払うのは、家計を管理するうえでは非常に痛手になるでしょう。

実際には以下のように、健康保険の適用外となる費用もあります。

健康保険適用外の項目

- 入院時の差額ベッド代

- 食費

- 交通費

- 先進医療・自由診療

これらの費用は全額が自己負担になるため、自己負担をふまえて考えると1日につき2万700円の負担がかかることは十分に考えられます。

\就業不能保険の加入を検討するなら/

最低限の生活維持費について

病気やケガで働けないとしても、生きていくうえで最低限の生活費を継続的に支払っていく必要があります。

最低限の生活維持費とは

- 食費

- 水道光熱費などのライフライン

- 家賃

- 住宅ローン

- 子どもの教育費

- 習い事の費用 など

最初は貯金を取り崩すことで切り抜けることができますが、徐々に貯金は減っていき家計は苦しくなるでしょう。

就業不能保険のメリット

ここからは、就業不能保険の具体的なメリットを解説していきます。

万が一働けなくなった場合の経済的な不安を払しょくできる

働けずに収入が減る一方で、家賃や食費、通信費、子どもの教育費などの固定費はかかり続けます。

このような万が一の経済リスクの際、就業不能保険があれば生活水準を下げることなく今まで通りの生活が可能です。

医療保険でカバーできないときも保障が受けられる

民間の医療保険では、入院や手術、通院などの医療費はカバーされますが、一方で以下に挙げる費用はカバーされません。

医療保険の保障外の項目

- 在宅療養を行う際の医療費

- 日々の生活費 など

就業不能保険であれば、医師の指示で在宅療養をする際の医療費や、保険ではカバーできない日々の生活費の不足分を補うことができます。

\就業不能保険の加入を検討するなら/

就業不能保険のデメリット

次は就業不能保険のデメリットを見ていきましょう。

精神疾患は対象外になることがある

就業不能保険の支給要件に該当するときでも、精神疾患(うつ病・統合失調症など)精神障害などで働けない場合は保障が受けられない可能性があります。

それ以外にも、むち打ちなど、見た目では就業不能かどうかの判断ができない場合は保障の対象外になる点に注意が必要です。

支払い要件に該当するまでの期間が設けられている

就業不能保険は、働けなくなってからすぐに保険金を受け取れるわけではなく、60日や180日といった「免責期間」が設けられているのが一般的です。

注意点

- 会社員であれば、免責期間のあいだも後ほど解説する「傷病手当金」が健康保険から支給されます。

- 一方、自営業者が加入する国民健康保険は傷病手当金を受け取れないため、免責期間中は収入がゼロになる可能性があります。

- 自営業者が就業不能保険を選ぶ際は、できる限り免責期間が短い商品を選ぶ必要があるでしょう。

\就業不能保険の加入を検討するなら/

就業不能保険の必要性が高い人

就業不能保険の必要性が高い人

- 自営業者、フリーランス

- 収入がなくなった場合に備えて十分な貯蓄を用意できていない人

自営業者、フリーランス

就業不能保険の必要性が特に高いのは自営業者やフリーランスです。自営業者やフリーランスは、仕事ができなくなった場合に、有給休暇や傷病手当金などの保障を受けられません。

公的な障害基礎年金は受給できますが、それだけでは健康な時の収入を補完することは厳しいでしょう。

要するに、就業不能になった瞬間から収入が急激に減少するリスクがあるわけです。

たとえ十分な貯蓄が用意できていても、就業不能状態がいつまで続くかわからない状況で、お金が減っていくのは心理的にも大きな負担となるはずです。

収入がなくなった場合に備えて十分な貯蓄を用意できていない人

収入がなくなった場合に備えて十分な貯蓄を用意できていない人にも、就業不能保険の必要性は高いです。

なぜなら、万が一仕事を続けられなくなったり、病気やケガで働けなくなった場合、給与が途絶え、生計が困難になるからです。

十分な貯蓄とは?

“十分な貯蓄”とは個々の生活状況やライフスタイルによって異なりますが、一般的な目安としては生活費や支出の3〜6か月分程度が挙げられます。

十分な貯蓄があれば一時的な収入の減少にも対応できますが、予期せぬ状況への備えとして就業不能保険の加入は十分価値があると言えるでしょう。

就業不能保険の選び方

就業不能保険を選ぶ際は、以下の3つのポイントに着目しましょう。

就業不能保険の選び方

- 不足分から必要保障額を決める

- 対象となる就業不能状態・加入条件を確認する

- 支払い対象外期間を決める

❶不足分から必要保障額を決める

まずは仮に働けなくなったときにもらえる金額や、収入の減少額をチェックすることが大切です。自分の職業に当てはまる公的保障制度の確認から始めましょう。

会社員の場合

傷病手当金や障害基礎年金、障害厚生年金が支給されますが、これらは働いていたときの収入の100%が支払われるわけではありません。その上で、生活費を計算し、不足する分に合わせて適切な保険を選ぶことがおすすめです。

自営業者の場合

自営業者は障害年金の支給要件に該当しても、支給までに1年6か月かかることがあります。この間は収入がなくなるため、無収入時のリスクに備えるための保険の選択が重要です。

❷対象となる就業不能状態・加入条件を確認する

必要な保障金額がわかったら、次は就業不能保険の支払い条件を確認しましょう。

就業不能保険の支払い条件はまだ新しいため、各保険会社で統一的な基準がないことがあります。言い換えれば、「就業不能状態になったら保険金を支払う」という大まかな方針は共通していますが、各社や商品によって、具体的な就業不能状態の定義や、支払われない例外の規定が異なることがあるのです。

例えば、「出産や精神疾患による就業不能状態では保険金が支給されない」「就業不能状態は国民年金法で定められる障害者等級1級もしくは2級相当の状態であること」といったケースがあります。

これらの条件は各保険会社ごとに異なりますが、支払い条件が厳しいと保険料が高くなり、逆に緩いと保険料が安くなる傾向です。

❸支払い対象外期間を決める

就業不能保険では、「支払対象外期間」と呼ばれる期間があります。これは、就業不能状態から給付金が支払われない期間を指します。多くの就業不能保険では、60日または180日の範囲で設定されています。

自営業やフリーランスなど、傷病手当金がなく公的な保障が少ない場合は、働けなくなったときに早く給付金を受け取れるように、支払対象外期間を60日にすることがおすすめです。

一方で、公的な保障が充実している会社員や公務員の場合は、支払対象外期間を180日に設定することで、保険料を割安に抑えることができます。

編集部

保険の加入や見直しを検討するなら必ずすべきこと

各種生命保険に新規で加入したり見直しをしたいけれど、自分ではどんな保障が必要か分からず困っていませんか?もしくは、既に加入している各種生命保険が現在のあなたや家族に最適かどうか分からず迷っていませんか?どの商品が最適か分からない方や、ご自身やご家族にとって今後必要となる保障を手に入れたい方は、一度無料の保険相談所を利用してみることをおすすめします。

自分で最適な保険を選ぼうとすると、数多くの商品から探しださなければならなくなり、探す時間も膨大に必要なうえに、専門的な知識や具体的な数字が見えてこず、結局無駄な保障や月額保険料が高い保険に入ってしまうことも…。

その点、無料の保険相談窓口を利用すれば、複数の保険会社の商品から比較・検討し、最適な保険や保障を提案してもらえますし、もしも保険が不要そうであれば不要であることを話してもらえます。

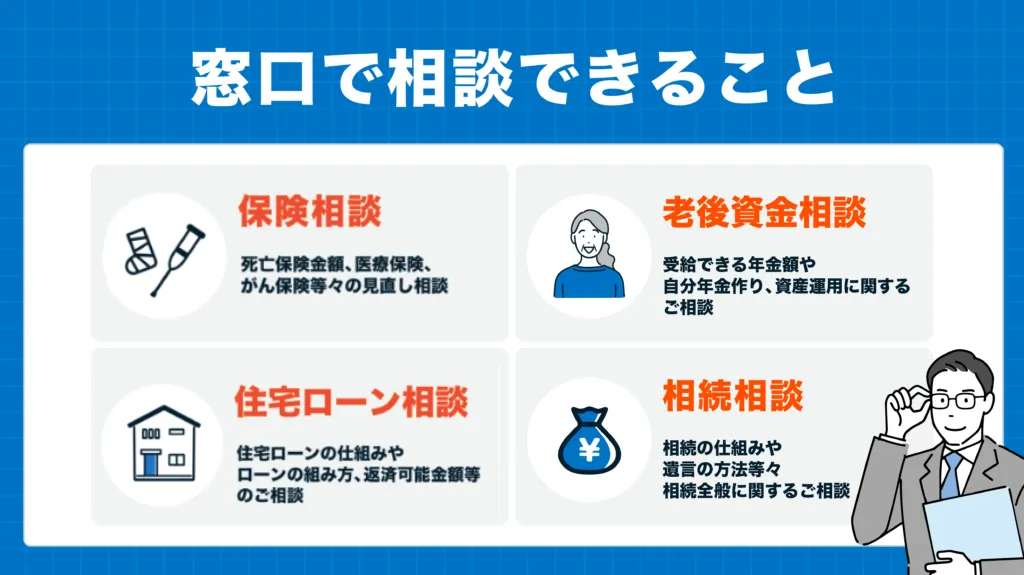

何度相談しても無料なので、納得がいくまで相談ができます。また、オンライン相談や店舗に出向く方法や、近所のカフェや職場に来てもらうなど、相談場所も自分の好きなように選択ができるので忙しくても大丈夫。

その他、各種保険のことだけでなく、家計全般や収支、将来のことなどお金のこと全般をまとめて相談できるのも、無料保険相談窓口のメリットです。

「周りに実際無料保険相談を利用したことがある知人がいないからイメージがつきづらい…」と思っておられる方に、実際に無料の保険相談窓口を利用した方の口コミ評判をご紹介します。

保険相談所もさまざまある中、どこで相談したらいいのかな?と迷われる人へ、無料の保険相談所おすすめ5選をご紹介します!

fa-arrow-circle-o-right表は右にスクロールできます。

※2024年3月現在・各社公式サイト

1.ほけんのぜんぶ

おすすめの保険相談所1つ目は、当社「ほけんのぜんぶ」です。

- 取扱保険会社数40社以上!※1

- 相談員は、FP資格取得率100%(※入社1年以上のプランナー対象)

- オンライン保険相談も可能!

- 訪問エリアは全国対応(※離島以外)

- 保険相談をするだけでプレゼントを6種類の中から選んでGETできる!

相談員の質が高く、また無料で保険相談をするだけでプレゼントがもらえるのも嬉しいポイントです。

| 取扱保険会社数 | 合計:42社 ※1 (生命保険:25社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

※1 ほけんのぜんぶ 総合保険代理店事業 2023年6月23日時点

※1 ほけんのぜんぶ 総合保険代理店事業 2023年6月23日時点 2.マネードクター

おすすめの無料保険相談所2つ目は「マネードクター」です。

- 取扱保険会社数43社 ※1

- FP資格を保有したFPが全国に約2,300人以上も在籍 ※2

- 相談満足度91.4% ※3

- オンライン相談はネット環境さえあればOK、ほか全国あらゆる場所で相談可能!

- 保険だけでなく家計や資産運用をはじめ大切なお金のこと全般相談できる!

- 保険相談後選んだプレゼントがもらえる!

| 取扱保険会社数 | 合計:43社 ※1 (生命保険:30社 損害保険:13社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

ただし、プレゼントはこちらのページからの無料保険相談のみ限定となりますのでご注意ください。

ただし、プレゼントはこちらのページからの無料保険相談のみ限定となりますのでご注意ください。3.保険マンモス

おすすめの無料保険相談所3つ目は「保険マンモス」です。

- 相談満足度95%※1

- 保険相談に関する調査で三冠達成!※2

- FPの実務経験が平均5年と豊富で、AFP・CFP・MDRTなどの有資格者も多数在籍!

- 万一失礼な対応やしつこい営業行為があった場合は速やかに担当FPの変更行うイエローカード制度

| 取扱保険会社数 | 提携先による |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン相談 | 提携先による |

| キャンペーン | あり |

※1…保険マンモス株式会社 集計期間 2015年1月~2015年6月、インターネットによるアンケート調査:回答数3,775

※2…日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要2020年9月期 ブランドのイメージ調査

※1…保険マンモス株式会社 集計期間 2015年1月~2015年6月、インターネットによるアンケート調査:回答数3,775

※2…日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要2020年9月期 ブランドのイメージ調査4.保険市場

おすすめの無料保険相談所4つ目は「保険市場」です。

- 取扱保険会は業界最大の98社

- オンラインでの相談が可能

- 業界のなかで老舗

- 東証一部上場企業

取扱保険会社数は国内最大級で、老舗でありながら東証一部上場企業であることで安心感があります。

| 取扱保険会社数 | 合計:98社 (生命保険:32社 損害保険:27社 少額短期保険:39社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/死亡保険/医療保険/がん保険/火災保険/地震保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | なし |

5.保険無料相談ドットコム

おすすめの無料保険相談所5つ目は「保険無料相談ドットコム」です。

- 面談後にもらえるプレゼントキャンペーンの商品が豊富

- 電話やオンラインでの相談が可能

- お客様満足度95.2%!

| 取扱保険会社数 | 合計:38社 (生命保険:21社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 学資保険/生命保険/医療保険/がん保険/個人年金保険/介護保険/自動車保険/火災保険/海外旅行保険/ペット保険/自転車保険/損害保険 |

| 対応地域 | 一部対応できない地域あり |

| オンライン相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

無料保険相談所の選び方

無料の保険相談窓口はショッピングモールやテレビCMで見たことがあれど、実際に利用をしたことがないと、何を基準に窓口を選べば良いのか迷ってしまいますよね。

数ある中からあなたに合った保険相談所を見つけるには、以下の項目をチェックするとよいでしょう。

- 1.相談場所は、自宅(オンラインor電話)か、店舗か、指定した場所か

- 2.相談担当者が専門知識を有しているか

- 3.取り扱っている保険会社数の多さ

1.保険相談をする場所はどこが良いか

新型コロナウイルスの流行をきっかけに、現在では各社がオンラインでの相談を実施しています。リモート業務の前後や休憩時間はもちろんのこと、お休みの時間などさくっと相談できるので大変好評なサービスです。

わざわざ外出するのは控えたいときも、気軽に自宅で相談ができます。

カメラを使用する相談も、電話のみでの相談も実施している会社もあります。まずは利用してみるのもよいかもしれません。

その他にも、よく利用するショッピングモールや駅の近隣にある店舗での相談ができる「店舗型」や、職場や自宅近くのカフェやファミレスで相談ができる「訪問型」もあります。

2.相談担当者が専門知識を有しているか

無料の保険相談窓口は多くありますが、相談に乗ってくれる担当者はどこも同じではないかと思われがちですが、実は、担当者は相談窓口によって異なることはもちろんのこと、店舗によっても異なります。

保険の相談に乗ってくれる担当者全員がFPをはじめとする資格を持っているとは限りません。FPとは、以下のような幅広い知識を持ち合わせている者を指します。

- 保険

- 教育資金

- 年金制度

- 家計にかかわる金融

- 不動産

- 住宅ローン

- 税制など

生命保険への新規加入や見直しも、家計や家族のお金に直結する項目であることから、専門知識を有している担当者のほうが、有益な提案やアドバイスができる可能性が高くなります。

3.取り扱っている保険会社数の多さ

無料の保険相談所のメリットの1つとして、複数の保険会社の商品を比較・検討できるという点が挙げられます。比較できる対象が多いほうが、ご自身や家族により最適な商品が見つかりやすいということに繋がります。

それでもどこにするか迷ったら

どの相談所も、もしも相談に乗ってくれる相談員を代えたい場合は無料で変更することが可能で、違う相談員に再度無料で相談をすることができます。

しかし、できることならば初めから質の良い相談員に担当してもらえると嬉しいですよね。

どの相談所も、担当者はこちらから選ぶことはできないため、まずは相談員が必ずFP資格を所持していると明記している「ほけんのぜんぶ」で相談をすることをおすすめします。

就業不能保険に関してよくある質問

まとめ

今回は、「就業不能保険はいらない・必要ないのでは?」と疑問を抱いている方に向けて、就業不能保険の必要性について解説しました。

会社員であれば健康保険で自己負担が3割になるのに加えて傷病手当金が受け取れるため、働けなくなるリスクについては公的保険で手厚く備えることが可能です。会社の福利厚生からサポートを受けることもできるでしょう。

一方の自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には傷病手当金がなく、働けなくなると収入が激減するリスクがあります。

貯蓄額と公的保障でカバーできる部分を計算した上で、不足する分を就業不能保険で補うようにしていきましょう。

・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。

・本コンテンツは商品の概要を説明しています。

・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。

・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。

・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。

・また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります