医療保険は何歳まで必要?年齢制限や加入率などを徹底解説!

予期せぬ怪我や病気に備えられる「医療保険」ですが、年齢を重ねるにつれて家のローンや子供の教育費が重なり、保険料を支払続ける負担が大きくなると、「医療保険はもう必要ないのでは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこから新しい保険に加入しようとしても、年齢によっては加入できないことがあります。もし加入できたとしても、十分な保障を受けられるのかも考えなければいけません。

そこで今回は「医療保険は何歳まで必要なのか」「何歳まで加入できるのか」「みんなはどれくらい医療保険に加入しているのか」といった、医療保険と年齢の関係について解説します。

この記事の要点

- 1.年齢を重ねるごとにケガや病気になる可能性は上がりますが、かといって新しく医療保険に加入することが正解とは限りません。

- 2.若いうちに終身医療保険に加入してあれば保険料は年齢に関係なく一定であり、60歳や65歳などの一定年齢で保険料を払い終えてしまうことも可能です。

- 3.老後に医療保険が必要なのかをシミュレーションし、できるだけ貯蓄に影響がない範囲で保険の加入・継続を検討しましょう。

- 4. 医療保険に加入する際は、保険相談窓口で専門家に相談し、納得したうえで加入することをおすすめします。

- 5. 保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、40社以上の保険商品から専門家があなたにぴったりの保険をご提案します。

この記事は5分程度で読めます。

医療保険は何歳まで必要?

子どもが生まれると生活費や教育費用をカバーするため、医療保険の加入率は上がります。

75歳以降は医療保険が不要になるケースもある

高齢であっても、医療費への負担に対する意識から新しく「医療保険」への加入を考えている人も多いのではないでしょうか?

若いときに終身医療保険に加入していれば70歳、80歳を超えても同額の保険料で保障が受けられるため、そのまま加入を続ければ良いでしょう。

一方で、もし高齢になってから加入を検討する場合、医療保険への加入が最適解にならないことがあります。

その要因として考えられるのが以下の3つです。

注意点

- 高齢者の加入は保険料が割高になるため

- 高齢者は医療費の自己負担が1割になるため

- 高額療養費制度によって払い戻しが受けられる

- 病歴があっても入れる保険は割高になる

それぞれについて見ていきましょう。

高齢者の加入は保険料が割高になるため

医療保険の保険料は、年齢が高くなるほどに高額になります。

保険によって異なるために一概にはいえないものの、同じ保障を得るために30代・40代の人と比較して3~4倍の保険料を支払うことになる場合もあります。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

高齢者は医療費の自己負担が1割になるため

高齢者は75歳の誕生日を境に国民健康保険または健康保険から外れて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

この後期高齢者医療制度では、現役並みの収入がある場合など一部の場合を除き、医療機関を受診した際の自己負担が1割になるのが原則です。

年収ごとの自己負担割合と、1ヶ月ごとの医療費の上限額をまとめると以下のとおりです。

表は横にスライドできます

| 年収 | 自己負担割合 | 外来(個人ごと) | 上限額(世帯ごと) |

| 約1,160万円~ | 3割 | 252,600+(医療費-842,000)×1% <多数回該当:140,100> | |

|---|---|---|---|

| 約770~1,160万円 | 167,400+(医療費⁻558,000)×1% <多数回該当:93,000> | ||

| 約370~770万円 | 80,100+(医療費-267,000)×1% <多数回該当:44,400円> | ||

| 〜約370万円 | 2割(70~74歳) | 12,000円 (年14.4万円) | 57,600 <多数回該当:44,400> |

| 住民税非課税 | 8,000 | 24,600 | |

住民税非課税 (所得が一定以下) | 15,000 | ||

年収約370万円までの方は、原則として医療費の自己負担が1割になります。10万円の医療費が単純計算に1万円になるため、医療保険に加入しなくてもカバーできる可能性があります。

注意点

- ただし、令和4年度の後半からは「課税所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上の方」に関しては自己負担額が1割から2割になることが決まっています。

参考:厚生労働省|後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて - 単純に医療費の自己負担が2倍に増えるため、このような場合は医療保険に加入する必要性が高まるといえます。

高額療養費制度によって払い戻しが受けられる

さらにそれまで加入していた国民健康保険と同様に、「高額療養費」によって月の医療費が一定額を超えた場合には払い戻しになります。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

病歴があっても申し込める保険は割高になる

70歳や75歳といった高齢になってから医療保険への加入を検討する場合、保険に加入したくても一般的な医療保険は病歴があると加入できない場合があります。

注意点

- 保険会社では申込者に対し、過去の病歴についての告知を求めるのが原則です。

- 病歴は自己申告で、その内容によって審査が行われたうえで加入の可否を判断しています。

- 病歴があると、保険の加入の可否の審査を通過できないことも考えられます。

また告知の内容が事実と異なる場合、いざ病気になったときに告知義務違反を指摘されて保険金が下りないことがあるため注意が必要です。

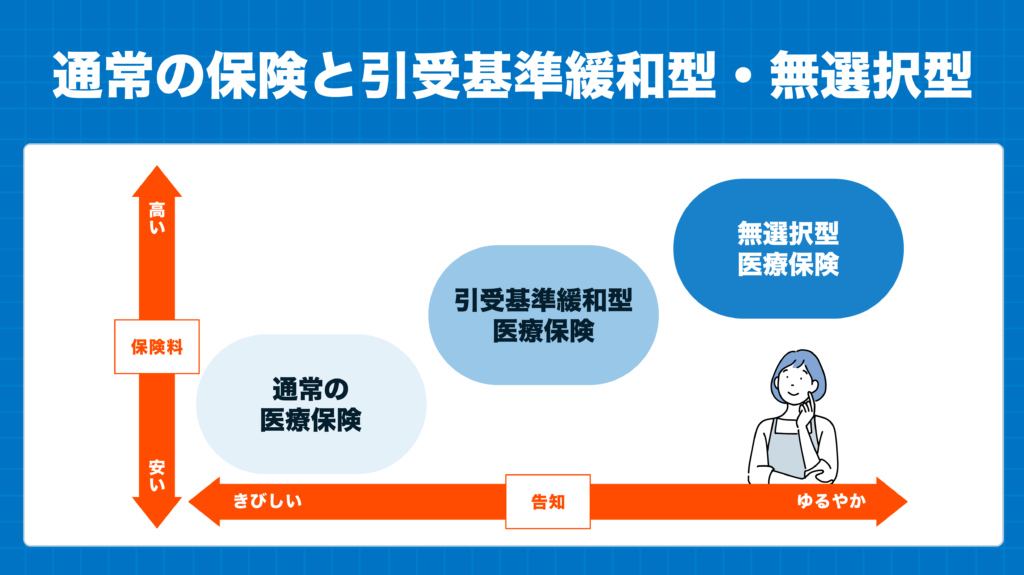

大きく分けて以下の2種類に分かれます。

ポイント

- 引受基準緩和型…通常の保険よりも審査基準がゆるやかな保険

- 無選択型…告知の必要がまったくない保険

いずれも一般的な保険と比較して加入しやすいメリットはありますが、保障内容と比較して保険料が割高になるのがデメリットです。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

更新型の医療保険を終身型に切り替える必要性は?

医療保険には大きく分けて「更新型」「終身型」の2つがあります。

更新型は加入した当初の保険料は割安な反面、一定期間ごとに更新が必要です。

一方の終身型は、加入した時点の保険料が生涯にわたって続いていきます。

一生涯にわたっての保障がほしい場合、できるだけ若いうちに終身保険に切り替えることで最終的には更新型よりも割安に同じ内容の保障を受けられるでしょう。

注意点

- ただし、若いころと同額とはいえ保険料の支払いが長きにわたって続くことになるため、支払いきれるかを確認しておく必要はあります。

- 定年退職後の収入源が年金だけというケースは珍しくありません。

\医療保険の加入・見直しを検討するなら!/

医療保険は何歳まで加入できる?

医療保険は、何歳でも加入できるわけではありません。

高齢者になるほど病気になるリスクが大きくなるためです。

ポイント

保険会社や保険商品によっても異なりますが、70~80歳までという年齢制限が設けられているのが一般的です。

\プロがあなたに最適な保険を提案!/

みんなは何歳まで加入している?【加入率】

それによると、年齢別の加入率は以下のとおりです。

| 男性 | 全体 | 69.5% |

|---|---|---|

| 20歳代 | 44.9% | |

| 30歳代 | 69.3% | |

| 40歳代 | 77.7% | |

| 50歳代 | 77.1% | |

| 60歳代 | 71.7% | |

| 女性 | 全体 | 75.9% |

| 20歳代 | 51.3% | |

| 30歳代 | 74.2% | |

| 40歳代 | 81.9% | |

| 50歳代 | 80.4% | |

| 60歳代 | 78.8% |

引用元:生命保険文化センター|令和元年度 生活保障に関する調査|245P

男女ともに20歳代の加入率は相対的に低いですが、結婚や子どもが生まれる30代以降は高い加入率をキープしています。

ポイント

- 60歳代以降では子どもが独立している家庭も多くなるため、50代と比較すると加入率は若干ながら少なくなります。

- とはいえケガや病気に関するリスクが高まることもあって、加入率は大きく下がることなく推移しています。

\医療保険の加入・見直しを検討するなら!/

民間の医療保険は何歳まで加入すべきか考えよう

医療保険、あるいはがん保険に加入することで、公的医療保険でカバーしきれない治療費を補うことができます。

またケガや病気で働けなくなった際の生活費をカバーすることも大きな目的になるでしょう。

注意点

- しかし、70代以上の高齢者の場合は子どもがすでに独立していることが多いと考えられるため、教育費の準備の必要性は低いです。

- 生活費も1人もしくは夫婦2人分で済むことが多いと考えられるため、仕事をしている現役世代のように「病気で働けなくなった際の生活費をカバーする」という目的は弱くなっています。

注意点

- たとえば「差額ベッド代」「先進医療の技術料」「入院中の食費」などは完全に自己負担です。

- 入院が長引くと、それだけ貯蓄も目減りしてしまうでしょう。

その目減りをカバーする意味においては医療保険が役に立ちます。

\医療保険の加入・見直しを検討するなら!/

終身保険の場合は払込期間を確認

更新型の医療保険の場合は、何歳まで加入するのかを後期高齢者医療制度の自己負担割合や貯蓄との兼ね合いで決めていくことになりますが、終身型の医療保険にすでに加入している場合は「何歳まで払うか」という視点も重要です。

ポイント

- 一生涯支払う「終身払い」

- 一定の年齢で支払いを終える「短期払い」

短期払いを選択して60歳までに払い終えるように設定すると、現役で働いているうちに保険料を払い終えることができます。

注意点

- できるだけ短期で支払いを済ませようとすると月々の保険料も高額になります。

- 支払いきれないで途中での解約を余儀なくされると、支払った高い保険料が無駄になってしまうでしょう。

定年後は保険の見直しも行う

一般的に、定年退職の年齢は65歳といわれていますが、この時期は保険の見直しを検討する時期でもあります。

ポイント

- 若いときに加入した医療保険では、長期の入院による生活費・教育費用の目減りに備えて高額な保障を準備していることもあるでしょう。

- 定年退職後は収入の柱が年金のみになりますが、70歳から段階的に公的医療保険の自己負担も軽減され、現役世代ほど大きな保障の必要性は低くなります。

- また、医療保険だけでなく、介護保険という別の選択肢にお金を使うケースもあります。

\医療保険の加入・見直しを検討するなら!/

保険の加入や見直しを検討するなら必ずすべきこと

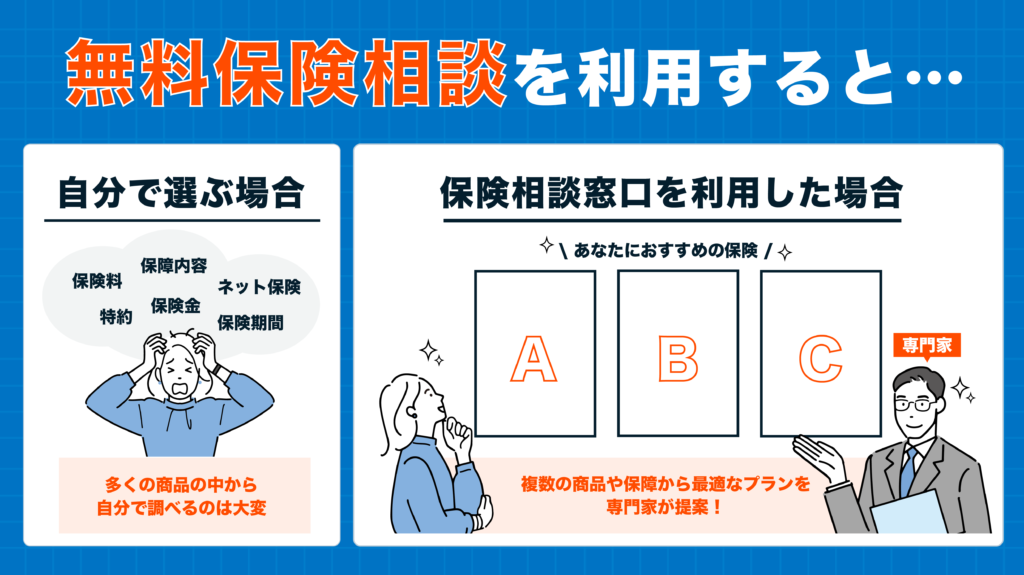

各種生命保険に新規で加入したり見直しをしたいけれど、自分ではどんな保障が必要か分からず困っていませんか?もしくは、既に加入している各種生命保険が現在のあなたや家族に最適かどうか分からず迷っていませんか?

どの商品が最適か分からない方や、ご自身やご家族にとって今後必要となる保障を手に入れたい方は、一度無料の保険相談所を利用してみることをおすすめします。

自分で最適な保険を選ぼうとすると、数多くの商品から探しださなければならなくなり、探す時間も膨大に必要なうえに、専門的な知識や具体的な数字が見えてこず、結局無駄な保障や月額保険料が高い保険に入ってしまうことも…。

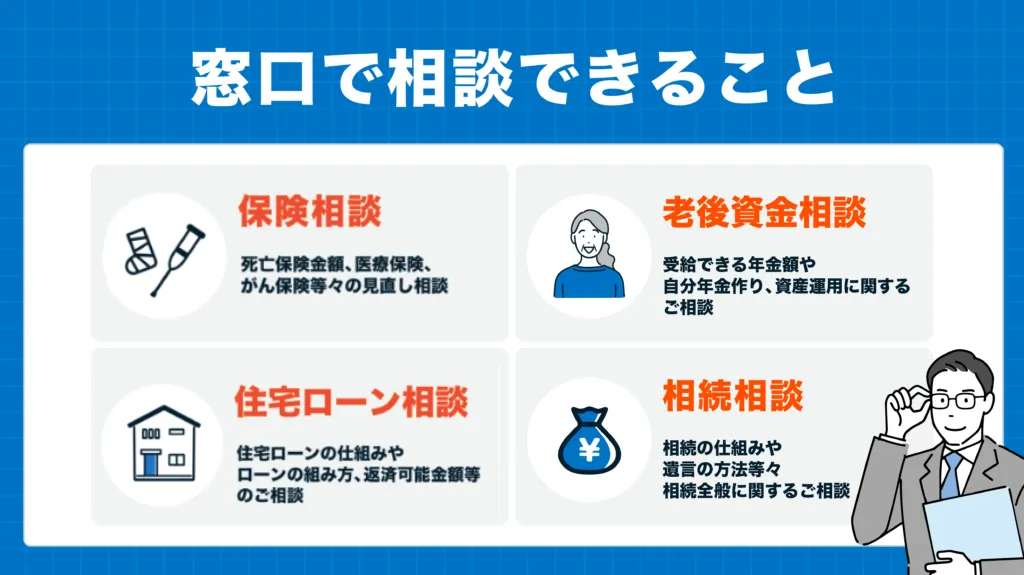

その点、無料の保険相談窓口を利用すれば、複数の保険会社の商品から比較・検討し、最適な保険や保障を提案してもらえますし、もしも保険が不要そうであれば不要であることを話してもらえます。

何度相談しても無料なので、納得がいくまで相談ができます。また、オンライン相談や店舗に出向く方法や、近所のカフェや職場に来てもらうなど、相談場所も自分の好きなように選択ができるので忙しくても大丈夫。

その他、各種保険のことだけでなく、家計全般や収支、将来のことなどお金のこと全般をまとめて相談できるのも、無料保険相談窓口のメリットです。

「周りに実際無料保険相談を利用したことがある知人がいないからイメージがつきづらい…」と思っておられる方に、実際に無料の保険相談窓口を利用した方の口コミ評判をご紹介します。

また、相談員が国家資格であるFPさんであるということで、知識が豊富で、これからの世代を生きていくために将来のお金のことも考えていたところだったので、保険のことにとどまらないお話は非常に刺激になりました。

マネーリテラシーが低い自分にとっても、お金の不安な気持ちや保険の見直しについてもしっかり根拠だてて説明してくれたので良かったです。

個人的に調べて選ぶことには限界があり、プロに相談することで幅広い知識の中から提案してくれましたので、大変助かりました。

自分にとっても勉強になりましたし、将来の自分にとって必要なことは何なのかを考えることも学ぶことができました。

保険相談所もさまざまある中、どこで相談したらいいのかな?と迷われる人へ、無料の保険相談所おすすめ5選をご紹介します!

fa-arrow-circle-o-right表は右にスクロールできます。

※2024年3月時点・各社公式サイト

1.ほけんのぜんぶ

おすすめの保険相談所1つ目は、当社「ほけんのぜんぶ」です。

- 取扱保険会社数40社以上!※1

- 相談員は、FP資格取得率100%(※入社1年以上のプランナー対象)

- オンライン保険相談も可能!

- 訪問エリアは全国対応(※離島以外)

- 保険相談をするだけでプレゼントを6種類の中から選んでGETできる!

相談員の質が高く、また無料で保険相談をするだけでプレゼントがもらえるのも嬉しいポイントです。

| 取扱保険会社数 | 合計:42社 ※1 (生命保険:25社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

ほけんのぜんぶでは、無料保険相談後に豪華プレゼントをもらえるキャンペーンを実施中!

※1 ほけんのぜんぶ 総合保険代理店事業 2023年9月時点

2.マネードクター

おすすめの無料保険相談所2つ目は「マネードクター」です。

マネードクターのここがおすすめ!

- 取扱保険会社数43社 ※1

- FP資格を保有したプロが全国に約2,300人も在籍 ※2

- 相談満足度91.4% ※3

- オンライン相談はネット環境さえあればOK、ほか全国あらゆる場所で相談可能!

- 保険だけでなく家計や資産運用をはじめ大切なお金のこと全般相談できる!

- 保険相談後選んだプレゼントがもらえる!

無料の保険相談窓口としてテレビCMも行っていることからご存じの方も多いマネードクターは、保険のことと同時に他のお金についての悩み事も相談できるため頼りになること間違いなしです。

| 取扱保険会社数 | 合計:43社 ※1 (生命保険:33社 損害保険:11社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

マネードクターでは、無料保険相談の予約時にお好きなプレゼントを選択し、相談後にもれなくプレゼントを受け取ることができます!

ただし、プレゼントはこちらのページからの無料保険相談のみ限定となりますのでご注意ください。

※1…2024年1月時点

※2…2020年度実績

※3…2022年12月-2023年11月(マネードクター自社アンケートより)

3.保険マンモス

おすすめの無料保険相談所3つ目は「保険マンモス」です。

保険マンモスのここがおすすめ!

- 相談満足度95%※1

- 保険相談に関する調査で三冠達成!※2

- FPの実務経験が平均5年と豊富で、AFP・CFP・MDRTなどの有資格者も多数在籍!

- 万一失礼な対応やしつこい営業行為があった場合は速やかに担当FPの変更行うイエローカード制度

相談満足度も実績も多くあり、安心して相談ができると定評があります。

| 取扱保険会社数 | 提携先による |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/医療保険/がん保険/火災保険/学資保険/個人年金保険/旅行保険/ペット保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 提携先による |

| キャンペーン | あり |

保険マンモスでは、無料保険相談後に豪華プレゼントをもらえるキャンペーンを実施中!

※1…保険マンモス株式会社 集計期間 2015年1月~2015年6月、インターネットによるアンケート調査:回答数3,775

※2…日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要2020年9月期 ブランドのイメージ調査

4.保険市場

おすすめの無料保険相談所4つ目は「保険市場」です。

保険市場のここがおすすめ!

- 取扱保険会は業界最大の98社

- オンラインでの相談が可能

- 業界のなかで老舗

- 東証一部上場企業

取扱保険会社数は国内最大級で、老舗でありながら東証一部上場企業であることで安心感があります。

| 取扱保険会社数 | 合計:98社 (生命保険:32社 損害保険:27社 少額短期保険:39社) |

|---|---|

| 主要商品 | 生命保険/死亡保険/医療保険/がん保険/火災保険/地震保険/学資保険/個人年金保険/就業不能保険/介護保険/自動車保険/その他多数 |

| 対応地域 | 全国どこでも可能(離島除く) |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | なし |

5.保険無料相談ドットコム

おすすめの無料保険相談所5つ目は「保険無料相談ドットコム」です。

保険無料相談ドットコムのここがおすすめ!

- 面談後にもらえるプレゼントキャンペーンの商品が豊富

- 電話やオンラインでの相談が可能

- お客様満足度95.2%!

| 取扱保険会社数 | 合計:38社 (生命保険:21社 損害保険:11社 少額短期保険:6社) |

|---|---|

| 主要商品 | 学資保険/生命保険/医療保険/がん保険/個人年金保険/介護保険/自動車保険/火災保険/海外旅行保険/ペット保険/自転車保険/損害保険 |

| 対応地域 | 一部対応できない地域あり |

| オンライン保険相談 | 対応可能 |

| キャンペーン | あり |

無料保険相談所の選び方

無料の保険相談窓口はショッピングモールやテレビCMで見たことがあれど、実際に利用をしたことがないと、何を基準に窓口を選べば良いのか迷ってしまいますよね。

数ある中からあなたに合った保険相談所を見つけるには、以下の項目をチェックするとよいでしょう。

- 1.相談場所は、自宅(オンラインor電話)か、店舗か、指定した場所か

- 2.相談担当者が専門知識を有しているか

- 3.取り扱っている保険会社数の多さ

1.保険相談をする場所はどこが良いか

新型コロナウイルスの流行をきっかけに、現在では各社がオンラインでの相談を実施しています。リモート業務の前後や休憩時間はもちろんのこと、お休みの時間などさくっと相談できるので大変好評なサービスです。

わざわざ外出するのは控えたいときも、気軽に自宅で相談ができます。

カメラを使用する相談も、電話のみでの相談も実施している会社もあります。まずは利用してみるのもよいかもしれません。

その他にも、よく利用するショッピングモールや駅の近隣にある店舗での相談ができる「店舗型」や、職場や自宅近くのカフェやファミレスで相談ができる「訪問型」もあります。

2.相談担当者が専門知識を有しているか

無料の保険相談窓口は多くありますが、相談に乗ってくれる担当者はどこも同じではないかと思われがちですが、実は、担当者は相談窓口によって異なることはもちろんのこと、店舗によっても異なります。

保険の相談に乗ってくれる担当者全員がFPをはじめとする資格を持っているとは限りません。FPとは、以下のような幅広い知識を持ち合わせている者を指します。

- 保険

- 教育資金

- 年金制度

- 家計にかかわる金融

- 不動産

- 住宅ローン

- 税制など

生命保険への新規加入や見直しも、家計や家族のお金に直結する項目であることから、専門知識を有している担当者のほうが、有益な提案やアドバイスができる可能性が高くなります。

3.取り扱っている保険会社数の多さ

無料の保険相談所のメリットの1つとして、複数の保険会社の商品を比較・検討できるという点が挙げられます。比較できる対象が多いほうが、ご自身や家族により最適な商品が見つかりやすいということに繋がります。

それでもどこにするか迷ったら

どの相談所も、もしも相談に乗ってくれる相談員を代えたい場合は無料で変更することが可能で、違う相談員に再度無料で相談をすることができます。

しかし、できることならば初めから質の良い相談員に担当してもらえると嬉しいですよね。

どの相談所も、担当者はこちらから選ぶことはできないため、まずは相談員が必ずFP資格を所持していると明記している「ほけんのぜんぶ」で相談をすることをおすすめします。

まとめ

今回は、医療保険と年齢の関係について解説しました。

年齢を重ねるごとにケガや病気になる可能性は上がりますが、かといって新しく医療保険に加入することが正解とは限りません。保険料が割高になったり補償が手薄になったりすることもあり、老後の生活を圧迫することにもつながります。

一方で若いうちに終身医療保険に加入していれば保険料は年齢に関係なく一定であり、60歳や65歳などの一定年齢で保険料を払い終えてしまうことも可能です。

老後に医療保険が必要なのかをシミュレーションし、できるだけ貯蓄に影響がない範囲で保険の加入・継続を検討しましょう。

・本コンテンツは情報の提供を目的としており、保険加入その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。

・本コンテンツは商品の概要を説明しています。

・詳細は「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を、通信販売の場合は、「パンフレット」「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。

・弊社は本コンテンツの正確性、確実性、最新性及び完全性等に関して保証するものではございません。

・本コンテンツの記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答え致しかねますので予めご了承お願い致します。

・また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります